Las ideas relacionadas con los cabellos entre los pueblos del Mediterráneo partían de la base de que éstos simbolizaban la plenitud y la vitalidad del hombre. El cabello no es una parte del ser humano que dependa de su voluntad, crece de forma espontánea, incluso más allá de la muerte durante cierto tiempo. El cabello era por lo tanto portador de muchos simbolismos, y de alguna manera, cada individuo se sentía representado por sus cabellos. Cuando el cabello se caía o se volvía gris, el individuo se sentía amenazado por la edad o la enfermedad y sentía mermada su capacidad vital.

Las ideas relacionadas con los cabellos entre los pueblos del Mediterráneo partían de la base de que éstos simbolizaban la plenitud y la vitalidad del hombre. El cabello no es una parte del ser humano que dependa de su voluntad, crece de forma espontánea, incluso más allá de la muerte durante cierto tiempo. El cabello era por lo tanto portador de muchos simbolismos, y de alguna manera, cada individuo se sentía representado por sus cabellos. Cuando el cabello se caía o se volvía gris, el individuo se sentía amenazado por la edad o la enfermedad y sentía mermada su capacidad vital.

El ser agarrado por el pelo, incluso hoy en día, es sinónimo de ser vencido y quedar a la merced del otro. El faraón agarraba a sus enemigos por el pelo para demostrar que los sometía. En otras culturas antiguas sucedía algo parecido, si una persona se dejaba tocar los cabellos por otra significaba que le entregaba su voluntad y demostraba sumisión. Por ejemplo entre los germanos, el simple hecho de tocarle las barbas a alguien significaba una adopción, y entre los griegos, este mismo gesto significaba sumisión y petición de clemencia. Incluso se llegó a atribuir poderes mágicos al cabello, todos recordamos el episodio bíblico de Sansón y su fuerza en los cabellos. Hasta en el lenguaje coloquial se percibe esta importancia de los cabellos, puesto que todos hemos oido expresiones como “subirse a las barbas” o “tomar el pelo” como falta de respeto, “jugarse el bigote” para decir arriesgar la vida, o antiguos juramentos que decían “por mis barbas” que era tanto como decir “por mi vida”.

Entre las culturas antiguas también encontramos que el cabello tenía una gran importancia en los diferentes momentos de la vida, y con frecuencia había ritos relacionados con él en los cambios de etapa en la vida de las personas, como puedan ser la infancia, pubertad, maternidad, sacerdocio, los ritos funerarios.

En la imagen, Tuli, una peluquera que pasea su buen porte por las calles del centro de El Puerto y que se mantiene, fiel a su profesión, con el mismo empuje de siempre.

28. JUAN LUÍS. Del proceloso mar de tierra.

"De nuevo en ruta, logran escapar de las Sirenas, cuyo canto hace enloquecer a quien las oiga. Para ello, Odiseo ordena a sus hombres taparse los oídos con cera exceptuándolo a él y manda ser atado al mástil. Escapan también de las peligrosas Caribdis y Escila. Consiguen llegar a Trinacria (nombre griego de Sicilia), la isla del Sol."

"De nuevo en ruta, logran escapar de las Sirenas, cuyo canto hace enloquecer a quien las oiga. Para ello, Odiseo ordena a sus hombres taparse los oídos con cera exceptuándolo a él y manda ser atado al mástil. Escapan también de las peligrosas Caribdis y Escila. Consiguen llegar a Trinacria (nombre griego de Sicilia), la isla del Sol."

La Odisea. Canto XII

(Homero).

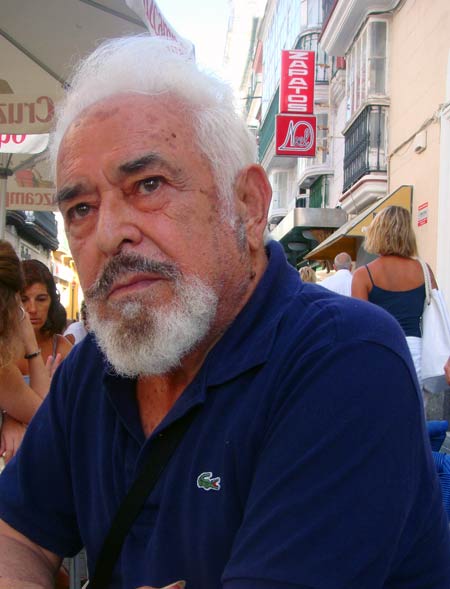

En la fotografía, Juan Luis Moreno Acosta, Juez de Regatas Oceánicas de España; Juez en las Regatas de la Copa del Rey y la Semana Náutica Internacional de El Puerto. Ha sido Comodoro del Real Club Náutico. En la actualidad, jubilado jubiloso, reparte su oceánico tiempo libre entre sus más queridas aficiones: la fotografía y la informática. En cuanto a la primera está especializándose en novedosas imágenes marítimo terrestre: tiene completo el litoral portuense. Con respecto a la informática ha diseñado y perfecciona diferentes programas auxiliares para Regatas y Competiciones Náuticas.

27. MANOLO. Y los Pisos de Rebollo.

Corrían los años 60 y 70 del siglo pasado. Por entonces El Puerto no era todavía segunda residencia de casi nadie y la especulación de los ladrillos no había alcanzado su paroxismo en nuestra Ciudad. Un hombre del Puerto hizo por los portuenses mucha más cosas que tantos y tantos políticos que han pasado por la Casa Consistorial, desde su puesto de empleado público: proporcionarles una vivienda digna cuando la Constitución que hoy nos lo ‘asegura’, todavía no estaba promulgada.

Corrían los años 60 y 70 del siglo pasado. Por entonces El Puerto no era todavía segunda residencia de casi nadie y la especulación de los ladrillos no había alcanzado su paroxismo en nuestra Ciudad. Un hombre del Puerto hizo por los portuenses mucha más cosas que tantos y tantos políticos que han pasado por la Casa Consistorial, desde su puesto de empleado público: proporcionarles una vivienda digna cuando la Constitución que hoy nos lo ‘asegura’, todavía no estaba promulgada.

Con un apariencia espartana y humilde, pero con mucha constancia. Eso ocurría cuando El Puerto empezaba a expandirse y sus habitantes parecían escapados de lo antiguo: del casco histórico; cuando se abandonaban los partiditos y las casas de vecinos; cuando los cuartos de baños y las cocinas dejaban de ser compartidos; cuando se desertaba de las Casas Palacios compartimentadas en ‘soluciones habitacionales’; cuando la ilusión de toda pareja que se iba a casar se podía hacer realidad a un precio razonable; o cuando muchas familias numerosas ‘juntaban’ para comprar un piso de Rebollo...

Un piso del entonces Patronato Municipal de la Vivienda “Nuestra Señora de los Milagros” que, por inexplicables ajustes de cuentas de la transición desapareció para siempre, para dejar ese espacio en manos de los cuatreros que han venido haciendo imposible que un portuense normal pueda tener una casa –normal- a un precio razonable. Algo que se pudo haber solucionado durante el largísimo mandato de los independientes en la Ciudad y que, como muestra, solo ha dejado 54 viviendas, en diverso régimen, en los últimos 4 años, frente a las miles que construyó el extinto Patronato. Este que escribe no entiende de promociones inmobiliarias, ni de compraventas, ni de urbanizaciones, ni de desarrollo urbano, pero si sabe que una vez, durante muchos años, esto fue posible en El Puerto de la mano de la voluntad política y de la constancia de un señor con el que nuestra Ciudad estaba en deuda: D. Manuel Rebollo Laynez.

¿Podrá el título de Hijo Predilecto de la Ciudad, entregado el pasado abril recompensar tanta entrega y tanto acierto Parafraseando a otro alcalde que fue de El Puerto, Fernando T. de Ferry: ‘hay que oir del viejo el consejo’ y buscar como repoblar el centro con nuevas viviendas en el Gran Puerto y dar cumplida respuesta al mandato constitucional de la vivienda. D. Manuel seguro que, como emérito, hubiera estado encantado de compartir sus conocimientos que, por otro lado, no son ningún secreto. Ahora que D. Manuel nos ha dejado solo queda que la Plaza Manuel Rebollo, situada entre las Urbanizaciones El Ancla y el Naranjal, sea rotulada e inaugurada en presencia de su familia y sus amigos, para el recuerdo de a cuantos hiciera tanto bien y para que sus hijos y nietos puedan sentarse en la Plaza y recrearse en “lo bueno que era el abuelo”.

La fotografía está tomada en abril de este año en “Un Alto en el Camino”, pocos días antes de recibir el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de El Puerto de Santa María.

26. ISABEL. Isabeluca. Beluca.

Los zapatos cantan bella canción

y entonan todos con su tacón.

La zapatilla, tacón puntilla,

no sólo canta, a veces, chilla.

La bota alta de los vaqueros

no canta tangos, canta boleros,

y los botines de ejecutivo,

a veces, cantan con voz de chivo.

Las alpargatas de fique fino

hacen un coro con mucho tino.

Y las chancletas por las mañanas

cantan en coro por las ventanas.

Esos zapatos de hacer deporte

cantan a dúo con su consorte,

y las sandalias de franciscano

tan sólo cantan en el verano.

Y los simpáticos mocasines

le cantan cumbias a los botines,

y estas boticas que tanto quiero

sólo le cantan a algún lucero.

Los zapatos con su canción

se van juntando en un montón

y, así, metidos en su rincón

cantan hermosa y bella canción,

la que se entona desde el tacón.

Zandra Montañés Carreño.

Isabel Navarro. Beluca, desde hace tantos años ya... en la tienda de la calle Luna, antes llamada Zapatería Rialto. Un paseo por la calle peatonal, una mirada al escaparate... y dejar volar la imaginación. ¿Qué canciones cantan los zapatos? ¿Y las botas altas de invierno? ¿Qué cantan las deportivas y las chancletas? Con ritmo alegre y juvenil, esta poesía de la colombiana Zandra Montañés nos lo cuenta:

25. JOSÉ Y JOSÉ MARÍA. De Mazas y Maceros.

Las Mazas de Ceremonial datan de principios de la Edad Moderna y se llevan por funcionarios subalternos (maceros) delante de cabildos y corporaciones municipales, provinciales o legislativas. Su origen se remonta a las mazas de combate usadas en las Edades Antigua y Media y recuerdan las Fasces romanas, que eran "haces de varillas rodeando un hacha y ligadas con una correa", que llevaban los lictores o ejecutores de justicia delante de las autoridades de la Roma antigua.

La Maza de Ceremonial es un instrumento ritual, como si fuera un cetro de diversos metales (plata o bronce) plateado e incluso dorado terminado en bola o caja con diferentes tipos de adornos en relieve, aunque según modas, pueden ser instrumentos menos barrocos.

En la fotografía, José Camacho Arana, Jefe de Subalternos del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad del Gran Puerto de Santa María, acompañado de otro subalterno, José María Nuñez Buhigas, ejerciendo como maceros en una sesión extraordinaria y solemne de la institución municipal, celebrada en el antiguo Monasterio de la Victoria, lugar habitual de este tipo de actos.

24. COMUNISTAS EN LOS TOROS. Y dos más.

La foto, en un burladero del callejón de la Plaza Real, está tomada por Espinosa, fotógrafo taurino de Diario de Cádiz, a principios de la década de 1980, es decir hace, aproximadamente 25 años. De izquierda a derecha y nunca mejor dicho: Mario Peluffo Rojas, Teniente de Alcalde de Policía Local; José Luis Sánchez Alonso (Selu), concejal de Vías y Obras; Manuel Espinar Galán, Teniente de Alcalde de Fiestas; Rafael Gómez Ojeda, segundo alcalde constitucional del nuevo periodo democrático; hasta aquí los comunistas. Con barbas, el gaditano ya desaparecido, Álvaro Portillo, perito del Ayuntamiento y Antonio González Sabio, peón de confianza de José Luis Galloso y en la actualidad, asesor de los presidentes de la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María.

Las dos primeras estrofas de este canto lírico y descriptivo de un poeta local, Augusto Haupold Gay, que fue publicada en la revista «Cruzados» el 30 de agosto de 1947, puede ser lo suficientemente descriptiva de lo que suponía ¿y suponen? los «Toros en El Puerto», que es como se llama esta especie de himno luminoso.

Cuando Andalucía,

la dueña y señora de toda alegría,

se dice altanera:

«Ahí van mis tesoros

de gracia, de arte y simparía»,

sale una cualquiera

corrida de toros.

Sale una cualquiera...

Pero en el concierto

de tanta corrida famosa

la única, la grande, la hermosa,

la encierra esta frase:

«¡Toros en El Puerto!»

Augusto Haupold Gay

«Todo el proceso de la fiesta portuense -afirma Manuel Martínez Alfonso en la pg. 415 de su libro “El Puerto de Santa María en la literatura española»- aparece recogido en estos versos, si no muy recargados, sí perfectamente descriptivos, en esta semblanza tan llena de vida y animación».

(Foto: Colección V.G.L.)

23. TERESA. Buscando sus raíces en El Puerto.

Durante trescientos años los miembros de la familia Winthuysen, que fueron descendientes de unos contratistas de Indias de los Países Bajos, asentados en El Puerto de Santa María desde aproximadamente 1672, tuvieron por tradición entrar en las diversas ramas de las fuerzas armadas o de la iglesia, para servir al rey o a Dios. No así Javier de Winthuysen y Tejada, padre de Teresa Winthuysen Alexander -en la foto tomada en la cafetería Roma- que al nacer en plena época de mecanización de la marina, hizo que el abuelo de Teresa, se jubilara anticipadamente de la Marina y se dedicara al cultivo de las vides, en lo que hoy se conoce como el Pago de Winthuysen -de sobra conocido por las construcciones ilegales que se dieron no hace mucho-. Como resultado de de la participación del abuelo de Teresa en el comando de oposición a la Revolución Cantonal de 1868, decidió irse a vivir a Sevilla de cuyo gobierno local ocupó el cargo de concejal con la responsabilidad de Parques y Jardines. Quien sabe si por ello, el padre de Teresa abandonara la tradición familiar de servir a la Marina y se dedicó al paisajismo y al diseño de Parques y Jardines, algo de lo que fue una autoridad en España, tanto durante la República como del gobierno posterior, pintando, publicando libros, o creando organismos de protección de los Jardines Históricos.

Su hija Teresa Whintuysen, que reside en EE.UU., estuvo en El Puerto buscando los lugares donde vivieron sus antepasados. Localizó la casa familiar, que no es la que se dio a conocer hace diez años como de Winthuysen a principios de la calle Larga y donde iba un proyecto hotelero, sino que se encontraba en la misma acera de la misma calle pero en el lugar que actualmente ocupan Cajasol y la Delegación de Diario de Cádiz. Teresa ha coeditado un libro sobre la historia de su padre y del paisajismo en España de la mano de Javier de Winthuysen: «Memorias de un señorito sevillano». (Foto: A.G.R.)

Su hija Teresa Whintuysen, que reside en EE.UU., estuvo en El Puerto buscando los lugares donde vivieron sus antepasados. Localizó la casa familiar, que no es la que se dio a conocer hace diez años como de Winthuysen a principios de la calle Larga y donde iba un proyecto hotelero, sino que se encontraba en la misma acera de la misma calle pero en el lugar que actualmente ocupan Cajasol y la Delegación de Diario de Cádiz. Teresa ha coeditado un libro sobre la historia de su padre y del paisajismo en España de la mano de Javier de Winthuysen: «Memorias de un señorito sevillano». (Foto: A.G.R.)

22. ÁNGEL. El Chef del Mar.

Está en Puerto Escondido, pero a la vista de todo el mundo. Su restaurante se llama “Aponiente”. Antes nos deslumbró con «El Tambuche». Está innovando con las técnicas de cocina: lo mismo usa unas brasas de huesos de aceituna para las carnes y pescados; igual clarifica los caldos con algas diatomeas; por lo mismo cuece en arena de playa langostinos del lugar, crea una gelatina con las escamas de los pescados o aprovecha el pescado “de descarte” de los arrastres para otros usos alimentarios. I+D con la Universidad de Cádiz y un gran capacidad de comunicación que le hacen estar en los foros nacionales e internacionales de la cocina. Jerezano de nacimiento es un buen representante de El Puerto de Santa María que ha escogido establecerse aquí y desde aquí se hace, a través de los medios de comunicación, del mundo. Prensa, televisión, producciones propias... Ángel León nos asombra.

Nos deja gastronómicamente boquiabiertos con el “Cartucho de camarones con emulsión de velo de manzanilla». Estos son sus ingredientes: Para el cartucho: 250 gr. Harina de garbanzo, 750 gr. Harina de trigo. 40 gr. Perejil, 50 gr. Cebolleta, 1 l. Caldo clarificado de lechuga de mar, 0,20 gr. Sal. Para el relleno: 1 Kg. Camarones, 150 gr. Garbanzo tostado, 60 gr. Cebolleta. Para la flor de velo: 1 l. Manzanilla, 1 l. Caldo de carabineros, 0,1 Kg. Lecitina de soja. Y esta su elaboración: Para el cartucho: Hacer la mezcla de las tortillas, freír a fuego suave. Una vez pre-cocidas enrollar en un cucurucho metálico. Congelar y atar con un hilo. Para el relleno: Picar la cebolleta en daditos, el perejil muy fino y hacer un polvo de garbanzos. Para la flor de velo: Reducir la manzanilla a la mitad, incorporar el caldo de carabineros Una vez frío añadir la lecitina de soja y emulsionar con el robot hasta obtener un aire de manzanilla. Y estos son el acabado y su presentación: Freír los cartuchos inmediatamente antes de servir. Quitar los hilos. Escaldar durante 10 seg. los camarones en agua. Mezclar con el picadillo de cebolleta y perejil. Colocar en el plato una raya de polvo de garbanzos, el cartucho relleno de los camarones. Acabar con el aire de manzanilla. En la foto Ángel León, en la Playa de La Puntilla. ¿Se puede ser más portuense?

21. CATALINA SANTOS «LA GUACHI». Pregonando mariscos.

Escribe el investigador y escritor Antonio Gutiérrrez Ruiz, especializado en porteños del siglo XIX: «Tengo tan solo unos remotos recuerdos infantiles en los que la veo, tal como la retratas, impoluta, vestida de blanco, con un primoroso roete encanecido y un mantoncillo rojo-haciendo juego con el color de las bocas del canasto en el que portaba toda su mercancia- cruzado sobre el escuálido y anciano pecho. Era renegra como el Piyayo, curtido el rostro de venerables arrugas y, desgraciadamente, con poca o ninguna voz para pregonar, en una época en la que los viajeros foráneos de los trenes se asomaban curiosos y admirados a las ventanillas cuando paraba en la estación de El Puerto a ver y oir el pregón de los vendedores ambulantes...» (Foto superior: Colección V.G.L. Foto inferior: Colección J.M.M.)

Escribe el investigador y escritor Antonio Gutiérrrez Ruiz, especializado en porteños del siglo XIX: «Tengo tan solo unos remotos recuerdos infantiles en los que la veo, tal como la retratas, impoluta, vestida de blanco, con un primoroso roete encanecido y un mantoncillo rojo-haciendo juego con el color de las bocas del canasto en el que portaba toda su mercancia- cruzado sobre el escuálido y anciano pecho. Era renegra como el Piyayo, curtido el rostro de venerables arrugas y, desgraciadamente, con poca o ninguna voz para pregonar, en una época en la que los viajeros foráneos de los trenes se asomaban curiosos y admirados a las ventanillas cuando paraba en la estación de El Puerto a ver y oir el pregón de los vendedores ambulantes...» (Foto superior: Colección V.G.L. Foto inferior: Colección J.M.M.)

La desaparecida Catalina Santos, «La Guachi» tiene una avenida en Valdelagrana, --antes esa vía se denominaba Maria Ana Mateo, Vda. de Terry-- bautizada así en el periodo del gobierno comunista a primeros de la década de 1980 y, también da nombre al restaurante cervecería que Romerijo tiene en el centro, donde se puede ver una fotografía a color de la exótica vendedora de mariscos. El fundador del Grupo Romerijo, José Antonio Romero Zarazaga le profesaba gran cariño, dándole nombre a esa primera cervecería que abrió en 1975. También en la imagen que servimos a continuación, en una publicidad de Osborne de Fino 'Coquinero', aparece en un cristal pintado a mano que se encuentra en el Bar-Café 'La Moderna' de Jerez. Curiosamente no hemos encontrado ninguno en El Puerto.

"Simpática y pintoresca Sra. que vendía marisco por las playas y calles del Puerto allá por los años cuarenta y cincuenta. Se ayudaba con una cesta de mimbre y grandes dotes de persuasión e ingenio, que le permitía vender cualquier marisco que se propusiera a las personas y clientes que ella sabía que podían permitirse ese lujo. Solía acompañarse para ayudarse en la venta de una cancioncilla pegadiza y alegre que en aquellos tiempos era típico de los vendedores callejeros, pregonando a los cuatro vientos las excelencias de sus productos. Vestía siempre ropa blanca impecable sobre la que destacaba un mantoncillo rojo con flecos que se dejaba caer sobre los hombros y ataba a la cintura como muestra la estatuilla. (En Nuestras instalaciones) Por su gracia, simpatía y eficacia en tan difícil labor a su avanzada edad consiguió gran popularidad en El Puerto convirtiéndose en un personaje entrañable y ya hoy legendario". Nono Romero Sánchez.

CATALINA “LA GUACHI”

Grito de cartel premiado;

salpicón de sangre y sal;

ejército de coral

sobre nieve desplegado.

De salitre va cuajado

el eco de su pregón;

y, a juego con su mantón

-siempre enhiesto cual bandera-

se enciende la cabellera

con un clavel reventón.

Manuel Sánchez 'Zutanito'.

20. JAVIER TEJADA PRIETO. Es culto, es Cultura, escultura.

Javier Tejada Prieto, en la foto, nace y muere en El Puerto (1929-2009)., con 80 años de edad. Fue alumno de la Academia de Bellas Artes 'Santa Cecilia' Ha ejecutado diversos monumentos en los municipios de la provincia de Cádiz, entre las que destacan Diego Reguera y Emilio Santamaría en Ubrique; las esculturas en la iglesia de la Divina Pastora en Chipiona. Parte de su legado artístico se encuentra en su ciudad natal: monumento a Fernán Caballero, La Virgen del Carmen, Al marinero, y Toro situado frente a la Plaza de Toros, a Rafael Alberti, o el de Alfonso X, 'el Sabio' en un lateral del Castillo. También el retrato en bronce del poeta José Luis Tejada, su primo. Residía en la calle Larga. Javier era el quinto hijo de una familia de diez hermanos. Estaba casado con María Luisa García Castellano. Es frecuente verlo por las calles de El Puerto, en compañía de su esposa. Esta fotografía está tomada el 9 agosto del año 2008, en la terraza del Bar Nuevo Portuense, en la calle Luna entre Nevería y Larga. Es uno de los primeros personajes que aparece en Gente del Puerto, con la nótula 20 "--¿Esto para que es? ¿No será para nada político? No quiero saber nada de política...". (Foto JMM).

Obras de Javier Tejada. De izquierda a derecha, Alfonso X, 'el Sabio', en un lienzo de muralla lateral del Castillo. Rafael Alberti, en la Plaza del Polvorista. José Luis Tejada, en el Paseo de su nombre, mirando al 'Rio del Olvido'.

El bronce es una aleación metálica que tiene como base el cobre combinado con un 8 a 40% de estaño y, a menudo, pequeñas proporciones de otros elementos (como el zinc, el aluminio, el antimonio, o el fósforo). De obtención, preparación y elaboración fácil, el bronce ha sido usado desde tiempos prehistóricos. Su naturaleza poco afectada por la corrosión, y su gran sonoridad y buen pulimento son tres de las características que hacen del bronce un material muy adecuado para los moldes de fundido.

En tiempos antiguos se usó para fabricar herramientas y armas, hasta que llegó el hierro y lo desbancó. Entonces el bronce paso a utilizarse para usos ornamentales y de lujo, y se convirtió en el material insustituible para hacer campanas y obras de arte , como las esculturas de bronceEn la escultura los metales como el bronce se utilizan especialmente en monumentos públicos - cuando caminamos por las calles o plazas de una ciudad, muy a menudo pasamos por delante de monumentos de bronce-, y su uso en escultura tiene muchas más aplicaciones y abraza des de obres de dimensiones imponentes (como las puertas del baptisterio de Florencia) hasta estatuas de pocos centímetros (como las estatuitas de bronce de gran difusión en el coleccionismo privado).

El metal más utilizado con diferencia para la escultura es el bronce, que se trabaja mediante distintas técnicas de las cuales la más extensa es la de la “cera perdida”. Este procedimiento consiste en aplicar directamente la cera sobre un núcleo de arcilla reforzado internamente por una estructura de hierro. Seguidamente, se recubre el modelo con una capa de tierra bastante espesa para que pueda soportar la presión de la colada metálica. Esta cobertura (que recibe el nombre de molde) presenta un sistema complejo de canales para el paso de la cera y de ventilación para la expulsión del vapor que produce la fusión. La cocción de esta masa en el horno provoca la fusión de la cera, que se elimina a través de los conductos pertinentes y endurece la tierra del núcleo y del molde. En el hueco ocupado por la cera se introduce la aleación fundida que, al solidificarse, reproduce el modelo. Entonces se deshace la cobertura de tierra y se extrae el núcleo interno. De esta manera se obtiene el producto definitivo, que es un ejemplar único ya que ha hecho falta romper el molde y se ha perdido el modelo de cera (otras técnicas, en cambio, permiten reproducir más copias del modelo). Artelista.

El metal más utilizado con diferencia para la escultura es el bronce, que se trabaja mediante distintas técnicas de las cuales la más extensa es la de la “cera perdida”. Este procedimiento consiste en aplicar directamente la cera sobre un núcleo de arcilla reforzado internamente por una estructura de hierro. Seguidamente, se recubre el modelo con una capa de tierra bastante espesa para que pueda soportar la presión de la colada metálica. Esta cobertura (que recibe el nombre de molde) presenta un sistema complejo de canales para el paso de la cera y de ventilación para la expulsión del vapor que produce la fusión. La cocción de esta masa en el horno provoca la fusión de la cera, que se elimina a través de los conductos pertinentes y endurece la tierra del núcleo y del molde. En el hueco ocupado por la cera se introduce la aleación fundida que, al solidificarse, reproduce el modelo. Entonces se deshace la cobertura de tierra y se extrae el núcleo interno. De esta manera se obtiene el producto definitivo, que es un ejemplar único ya que ha hecho falta romper el molde y se ha perdido el modelo de cera (otras técnicas, en cambio, permiten reproducir más copias del modelo). Artelista.

19. MECHU. Saharaui apátrida, nacionalizada argelina.

«Los saharauis son apátridas y lo seguirán siendo hasta que puedan dotarse de nacionalidad propia mediante la creación de un nuevo Estado en el territorio, lo que sólo será posible tras la realización de un referéndum de autodeterminación». Juan Soroeta.

La RASD (República Árabe Saharaui Democrática, en árabe ????????? ??????? ????????? ???????????) es un estado formado por la antigua colonia española del Sahara Español (1880-1976), anexado en 1976 por Marruecos y Mauritania y anexado totalmente en agosto de 1979 por Marruecos, al renunciar Mauritania a la zona que ocupaba. La nación saharaui (ahl al-sahel, gentes de la costa) es reconocida como Estado por la Unión Africana y por más de ochenta Estados -la mayor parte de ellos africanos y latinoamericanos-, que aceptan la nacionalidad saharaui de sus ciudadanos. La historia reciente del Sahara hace sonrojar a las gentes de buena voluntad: tras la guerra de África en 1860, España logró el reconocimiento de la línea costera saharaui. En la Conferencia de Berlín acerca de África, se le reconoció a España una extensión de desierto adyacente a su zona costera de Río de Oro. En 1920, la colonia se constituyó en el Protectorado del Río de Oro; en 1934 integró con Ifni en el África Occidental Española, y en 1957 se convirtió en una provincia de España. Su independencia fue planteada por la ONU a España en 1967, pero la disputa entre Mauritania, Marruecos y Argelia por el territorio supuso un serio obstáculo. Tras la Marcha Verde de miles de marroquíes hacia el Sahara -planificada por el rey Hasan II aprovechando la enfermedad terminal al final de la dictadura del anterior Jefe de Estado, Francisco Franco-, se firmaron los Acuerdos de Madrid en 1975, por los que España cedió el Sahara a Marruecos y a Mauritania, los cuales tuvieron que enfrentarse luego con el saharaui Frente Polisario, apoyado por Argelia. La mayor riqueza del Sahara son las abundantes minas de azufre con las que cuenta el territorio. Durante el periodo final en que España controló el Sahara, se convirtió en una de los primeros productores de fosfatos. En España, el 20 de noviembre de 2007 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en virtud de la cual se reconocía a una demandante, nacida en 1968 en Smara (territorio del entonces denominado Sahara Español), la condición de apátrida, por no poseer nacionalidad alguna (ni española, ni argelina, ni marroquí).

Mechu, en la fotografía, es una saharaui apátrida que para poder tener estatus de reconocimiento, para ser una ciudadana con un mínimo de derechos, tuvo que nacionalizarse en Argelia y así poder moverse por el mundo, aunque los saharauis ni son argelinos ni pretenden serlo. Trabaja en el sector de la hostelería en nuestra Ciudad, en un establecimiento situado en –fíjense que nombre más paradójico- la Plaza de la Cárcel: en la cafetería del Hotel Los Cántaros.

018. JESÚS GRANDE MELGAREJO. Equus noster

“El caballo es el mejor amigo del hombre. Te proporciona una relación muy bonita que jamás deja de sorprenderte. El caballo te dar un día la gloria y al siguiente dejarte tirado porque le suceda… cualquier cosa. Eso hace que con la equitación se adquiera una gran humildad.” Quien así habla es Jesús Grande Melgarejo, director de la Escuela Hípica “Las Marías”, un centro ecuestre que le proporciona la posibilidad de trabajar en lo que mas le gusta, la enseñanza de la equitación.

Jesús Grande ha creado un espectáculo ecuestre, escenificado en grandes espacios tales como Plazas de Toros y de otros tipos, en el que se cuenta la Historia de España a través del caballo: la Hispania romana, los Visigodos, al-Andalus, la reconquista y los Reyes Católicos, los Cartujos, Carlos III, a la actualidad. Cuadrigas, gladiadores, banderas cristianas, torneos medievales, cetrería, música y mucho espectáculo conforman ‘Equus Noster’.

17. LAURA SÁNCHEZ BAREA. Otras hierbas: Herbolarios y Herboristerías.

Las herboristerías son establecimientos especializados en la venta de productos buscados para beneficiar el cuerpo. Entre los que se encuentran en los herbolarios y herboristerías, destacan los suplementos alimenticios, diferentes vitaminas y minerales, plantas medicinales, terapias complementarias, adelgazamiento, alimentación dietética, cosmética y belleza. Los productos proceden de una agricultura ecológica de calidad y los alimentos están cultivados de forma convencional. Es difícil encontrar en ese tipo de establecimientos alimentos tratados mediante la ingeniería genética. Entre los productos ecológicos que se pueden encontrar, destacan todo tipo de panes, frutas, verduras, lácteos, bebidas, alimentación para bebés, vinagres, aceites, condimentos para la cocina, mieles, dulces, cosméticos naturales, detergentes o alimentación para animales. La salud, la vitalidad, la belleza y el bienestar dependen de nuestra alimentación y de nuestro comportamiento, decisiones que realizamos continuamente y a diario y que condicionan nuestra forma de vida. La calidad de vida la podemos mejorar si, por ejemplo, hacemos ejercicio todos los días y huimos de la contaminación medioambiental. Realizar ejercicio y tener una concepción positiva de las cosas, una alimentación sana, que pasa por la elección de los alimentos adecuados, pueden contribuir enormemente al bienestar y a la salud personal como también a la belleza interior y exterior.

En la fotografía, Laura Sánchez, del céntrico Herbolario ‘La Argentina’ situado en la calle Nevería, que el año próximo cumple 25 desde su apertura y que ya tiene un establecimiento gemelo en los Bloques de Guadebro. De gemelos y mellizos hablaremos otro día.

16. JOSÉ LUIS. El papelón del Freidor.

Durante muchos años, las Freidurías de Pescado, vulgo Freidores, han sido los negocios de hostelería que más popularidad alcanzaron y que más hambre quitaron en El Puerto, como en otros municipios de la Bahía de Cádiz. Fueron los gallegos, provenientes de su tierra natal los iniciadores de esta industria que aún continúa en la calle Nevería esquina y vuelta con Palacios, junto al Bar Apolo. Atrás quedaron otros freidores: calle Luna abajo, esquina con Jesús de los Milagros; calle Cruces, esquina con Postigo, o calle Nevería, esquina con Ganado: siempre mirando las esquinas. Solían comunicarse con algún bar anexo, mediante una puerta interior, aunque el negocio de hostelería era de otro propietarios. Hoy Romerijo se ha sumado a la tradición y tiene, junto al del Apolo, un Freidor que garantiza la supervivencia de estos establecimientos, al que se han sumado las tiendas de “comida rápida” a la española: es decir los asadores de pollos y de mil cosas mas.

Buscando en la hemeroteca de La Voz de Cádiz encontramos un artículo sobre los freidores: «Las primeras freidurías que se instalaron en la Bahía de Cádiz, regidas por oriundos de tierras gallegas, se establecieron en simples portales, mostrando el pescado ya frito en barreños en la calle, que era donde tenía lugar la venta. Pasó el tiempo y los modestos industriales, venidos de lejos, hubieron de modernizarse por imperativos de las autoridades locales. Se aumentó la cantidad de las especies que se ofrecían para dar satisfacción al variado gusto de los consumidores. Los fogones de leña se sustituyeron por otros de carbón de cok y petróleo hasta llegar al butano y más tarde a la electricidad. Igualmente, los peroles evolucionaron hacia las modernas freidoras de mayor capacidad y que permitían una mayor economización del aceite. Casi todos los freidores acudían a la lonja del muelle pesquero para comprar su mercancía, desde tiempos muy lejanos. Estas compras que hacían las freidurías eran normalmente de un pescado de inferior calidad y lotes de bastina (cazón, rayas y otras), que gracias a la sabiduría del corte y la preparación, se convertían en el plato favorito de las clases gaditanas más modestas. No olvidemos cómo trabajaban estos gallegos de los freidores. Desde ir de madrugada al muelle para comprar y cargar en carros el pescado para el freidor, hasta lavarlos, cortarlos, adobarlos y freírlos.»

¡Que tiempos aquellos en el que un papelón de pescado salvaba la comida de una familia! ¿Quien se acuerda de los cartuchos de “mijitas” del freidor, trozos curruscuítos y pequeños? Antes eran establecimientos exclusivos de pescado y, a lo sumo podías encontrar patatas fritas al ajillo, las gaditanas «Patatíbiris», paquetes de aceitunas y picos. Hoy la oferta es mayor, y además se han sumado a las máquinas freidoras las croquetas, empanadillas y pavías, que vienen a salvar de los altos precios del pescado, un encargo en el Freidor, al que afirman, «hay que ir a pagar --casi-- con tarjeta de crédito». En la foto, José Luis, del Freidor Apolo, toda la vida de Dios despachando pescaíto frito. Su establecimiento se comunica con la Cervecería del mismo nombre, famosa por su «tortilla gallega». Pero ese es otro personaje y otra historia.

15. CONSUELO. La sonrisa del régimen, diabético.

Entender la diabetes y llevar adecuadamente la condición de diabético consiste también en conocer las complicaciones relacionadas con esa enfermedad y la forma de prevenirlas de la mejor manera posible. Manejar la diabetes, es importante para mantener una buena salud, al igual que se debe conocer cómo puede, asimismo, afectar diversos aspectos de la vida cotidiana. Los trastornos sexuales pueden ser motivo de preocupación para aquellas personas con diabetes; lo mismo que lo son para el resto de la gente, pero es algo que cada vez interesa a mas ciudadanos con el problema diabético. El control glucémico regular es una parte importante a la hora de vigilar la diabetes como base para sostener una buena salud.

Entender la diabetes y llevar adecuadamente la condición de diabético consiste también en conocer las complicaciones relacionadas con esa enfermedad y la forma de prevenirlas de la mejor manera posible. Manejar la diabetes, es importante para mantener una buena salud, al igual que se debe conocer cómo puede, asimismo, afectar diversos aspectos de la vida cotidiana. Los trastornos sexuales pueden ser motivo de preocupación para aquellas personas con diabetes; lo mismo que lo son para el resto de la gente, pero es algo que cada vez interesa a mas ciudadanos con el problema diabético. El control glucémico regular es una parte importante a la hora de vigilar la diabetes como base para sostener una buena salud.

En la fotografía, Consuelo Martínez, presidenta de la Asociación de Diabéticos Portuenses (ADISPOR). Vive –convive- desde pequeña con esa enfermedad y es una persona feliz: pongamos mejor ‘moderadamente feliz’ para no provocar a quienes, a estas alturas de la vida, no saben como serlo. Feliz también por ayudar a los demás. Es… la sonrisa del régimen, diabético.

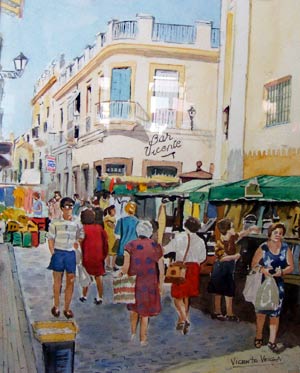

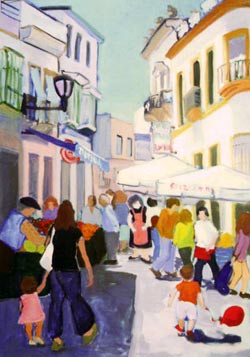

14. BAR VICENTE. O Las Mellizas (el Rubio), o Los Pepes.

Describamos la foto: El primero por la izquierda con la camisa blanca es Vicente Sordo (Hermano de Maximino) y que le da el nombre actual al establecimiento, a su lado está Antonio Valimaña Lavilla; el más pequeño de todos es Manolo García Gómez, Manolín, que trabajaba allí desde los 12 años y se acaba de jubilar; desconocemos quienes son los otros integrantes de la foto que están en el centro (animamos a los lectores a ayudarnos a identificarlos así como la fecha en que fue tomada la instantánea). A la derecha, al otro lado de la barra, se encuentra Manuel Osborne Vázquez y por último, Campuzano, el camarero que está tras la barra a la derecha. (Foto: Colección V.G.L.).

Este Campuzano, llegaba al mostrador dando gritos guturales con la comanda de los clientes. Existe una anécdota entre Campuzano y dos viejas señoras que no tiene desperdicio: éstas salieron un día de la misa sabatina de las 8 de la mañana en la Prioral, ante la Virgen de los Milagros. Hacía mucho frío y acordaron ir a «Los Pepes» y tomarse unas copitas de anís. Llamaron con mucho sigilo a Campuzano y, con gran misterio, en voz muy baja para que nadie las oyera, encargaron las dos copitas. Campuzano llegó al mostrador y dijo con su gran torrente de voz: «¡¡Dos copas de Periquito para las viejas que están en el rincón».

Este Campuzano, llegaba al mostrador dando gritos guturales con la comanda de los clientes. Existe una anécdota entre Campuzano y dos viejas señoras que no tiene desperdicio: éstas salieron un día de la misa sabatina de las 8 de la mañana en la Prioral, ante la Virgen de los Milagros. Hacía mucho frío y acordaron ir a «Los Pepes» y tomarse unas copitas de anís. Llamaron con mucho sigilo a Campuzano y, con gran misterio, en voz muy baja para que nadie las oyera, encargaron las dos copitas. Campuzano llegó al mostrador y dijo con su gran torrente de voz: «¡¡Dos copas de Periquito para las viejas que están en el rincón».

Veamos que nos cuenta Enrique Pérez Fernández, en su libro de «Tabernas y Bares con Solera»: «Vicente es miembro de una familia tradicionalmente dedicada al mundo de la hostelería, de origen montañés, cómo no. Su padre, Francisco Sordo Rubín, trabajó y llevó en Jerez El Colmado, entre las calles Hondas y Arcos, en donde estuvo también su abuelo Mateo, y en la calle Lancería, junto a la plaza del Arenal, la Tienda del Parque. (Acuarela de Vicente Vega).

Natural de Camijanes, llegó a El Puerto de Santa María en septiembre de 1937, cuando tenía 15 años, para trabajar con su hermano Maximino, que días antes de estallar la Guerra Civil se había hecho cargo de El Resbaladero. Continuaron juntos en La Fuentecilla, y tras permanecer algún tiempo en el Bar Pavoni, se independizó y en marzo de 1950 comenzó a dirigir a Los dos Pepes, al que rebautizo como Bar Vicente. Retomaba así el local de la familia Sordo, pues José Ruiz Sordo, “el Rubio”, era primo de su padre, quien en 1926 abriría un establecimiento de vinos, café y licores con el nombre de Las Mellizas. En 1945 se lo traspasó al portuense José Sánchez Sousa, que lo llamó Los Dos Pepes (él y su hijo) y, en 1950 como hemos dicho, lo tomó Vicente Sordo.

Natural de Camijanes, llegó a El Puerto de Santa María en septiembre de 1937, cuando tenía 15 años, para trabajar con su hermano Maximino, que días antes de estallar la Guerra Civil se había hecho cargo de El Resbaladero. Continuaron juntos en La Fuentecilla, y tras permanecer algún tiempo en el Bar Pavoni, se independizó y en marzo de 1950 comenzó a dirigir a Los dos Pepes, al que rebautizo como Bar Vicente. Retomaba así el local de la familia Sordo, pues José Ruiz Sordo, “el Rubio”, era primo de su padre, quien en 1926 abriría un establecimiento de vinos, café y licores con el nombre de Las Mellizas. En 1945 se lo traspasó al portuense José Sánchez Sousa, que lo llamó Los Dos Pepes (él y su hijo) y, en 1950 como hemos dicho, lo tomó Vicente Sordo.

Durante todos estos años, por el Bar Vicente han pasado y se han formado numerosos profesionales del gremio, abriendo muchos de ellos con el paso del tiempo sus propios negocios. El local mantiene el sabor de siempre, apenas modificado desde los años 20. En los veranos era habitual instalar veladores en el exterior, hacia la Plaza, como lo hacían los demás establecimientos de la calle Sierpes." La pintura que ilustra este texto es de Clara Borges).

"En nuestros días (1999), junto a Vicente trabaja su hijo, también Vicente, todo un experto en el difícil arte de “saber estar” detrás de un mostrador, Pedro Barba, Antonio Cairón, Inmaculada González (buena cocinera), Manuel Robles y Antonio Selma.» La foto está tomada desde la tienda de frutas y verduras de Genaro.

El Bar Vicente, en la actualidad: los anaqueles, cuadros y reclamos publicitarios de detrás del mostrador. Un cartel de Toros con el Niño del Matadero, otro con Paquirri; fotos de José de los Reyes, 'El Negro' y 'Carrurra', un especjo de 'Coñac' Decano, de Caballero; botellas antiguas de vinos de Osborne, un escudo del Cádiz, una foto de Curro Romero, jarras singulares, un cuadro de la vecina Casa de los Leones,...

Clientes del Bar Vicente en un día cualquiera: Vicente Sordo hijo, tras la barra; Luis Suárez Ávila, Salvador Cortés Jiménez, Francisco Navarro Mariscal, Antonio Fernández Galloso, sentado, desconocemos el nombre del señor de la derecha. Foto tomada el 14 de noviembre de 2008. (Colección J.M.M.).

13. Pepe Romero Zarazaga. Mariscos Romerijo

La economía de lenguaje dio a luz un día a la marca Romerijo. En los 60 del siglo pasado, los telegramas de la pequeña empresa de marisco de El Puerto a los mercados centrales iban firmados como Manuel Romero G. (Hijo), pero el telegrafista propuso ahorrar tres palabras en cada envío. El resultado, Romerijo, un icono que cincuenta años después se ha convertido en reconocible en todo el país y que se configura como un referente más en el ideario del turismo de la provincia.

Romerijo es una empresa familiar con más de 55 años de historia (desde 1952) dedicados a la compra manipulación, elaboración y venta de mariscos y productos del mar, tanto crudos como cocidos y fritos. Tienen un volumen de ventas de 250 toneladas de mariscos y otras 200 toneladas de pescaíto frito, al año. La filosofía empresarial mantiene un claro compromiso medioambiental, habiendo suscrito diversos protocolos para sustentar los principios de calidad, exigidos por los principales organismos que la garantizan, así como cumplimientos de garantías europeas e incluso norteamericanas.

Productos provenientes de los puertos de la Bahía de Cádiz, sus aguas y su entorno, como El Puerto, Chipiona, Cádiz, Huelva etc. y de otras muchas costas de España, tales como la del Mediterráneo, Cantábrico, de Galicia. De fuera de España: Marruecos, Argelia, Irlanda, Italia, Escocia, Noruega, Mauritania, Sudáfrica, etc. Tras tantos años de experiencia en el mercado minorista y mayorista, Romerijo ha sido artífice de la expansión y el desarrollo comercial de una gran zona de aperitivos, tapeo y comidas, produciéndose el fenómeno que se le llegara a cambiar la denominación a un tramo de la calle: en lugar de Avenida del Parque y Vergel del Conde, al nombre actual de Ribera del Marisco.

Si es agradable a la vista observar sus vitrinas con más de 30 especies de diferentes especies de mariscos y sus variantes (buey de mar, cigalas, gambas, langostas, langostinos, nécoras, patas y bocas rusas, percebes, quisquillas, bígaros, bogavantes, camarones, cañaíllas, mejillones) y otras exquisiteces, también lo es, a efectos de comodidad, poder degustar sus productos desde cualquier rincón de España haciendo uso de Internet.

En la fotografía (Colección V.G.L.), José Antonio Romero Zarazaga, fundador de la firma Romerijo. Gozaba de gran prestigio entre los compradores de marisco de los mercados de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Esta fama como exportador, propició que el prestigio de su establecimiento se extendiera por toda España y dio paso a un floreciente negocio de venta al menudeo que hoy perdura, corregido, mejorado y ampliado por sus sucesores.

Su hijo José Antonio, actual gerente e impulsor de la firma como la conocemos hoy, es uno de los gurús del marisco, una religión que reúne ante sus mesas a 15.000 fieles cada fin de semana. Y tal y como afirma: “Romerijo y El Puerto están casados por la iglesia, indisolublemente unidos”. En su honor y, porque le profesaba gran cariño, el fundador del Grupo Romerijo, José Antonio Romero Zarazaga, le puso su nombre a la primera cervecería que abrió en 1975, hoy Restaurante La Guachi, personaje con nótula propia en Gente del Puerto.

12. ANA. Jubilada jubilosa, e internacional.

“Durante 2800 años, lo mejor de cada civilización se ha dado cita en El Puerto. Puede que sea por su luz, su mar, su tierra o por sus frutos; el caso es que durante todo este tiempo, además de disfrutar, también han ido dejando sus huellas, quienes de verdad aman los sencillos placeres de la vida. ¿No quiere Vd. seguirles en su camino?”.

Posiblemente, Ana Gómez, esta portuense de adopción, haya escogido como tantos y tantas, El Puerto para su residencia definitiva. Quiso seguir el camino de quienes –como afirma la publicidad de la Oficina de Turismo- “han ido dejando sus huellas, quienes de verdad aman los sencillos placeres de la vida”. Ana ha vivido en muchos países: Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Brasil, Grecia. Luego, a su jubilación –jubilación viene de júbilo- se vino a vivir a la ciudad del Guadalete, del Río del Olvido. El Puerto antiguo, el que tiene más de 2800 años atestiguados en el Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca, tuvo relaciones con la antigua Grecia. Ana, que ha vivido en aquellas tierras, reconoce que habla el idioma griego. Le pido “por favor” (???????? - parakaló) que me diga una palabra que le guste en griego y ella me responde: “gracias” (????????? - eufaristó), palabro que me recuerda a la “acción de gracias” o (?????????? - eucaristía) de la misa católica.

En la foto, Ana Gómez paseando, sonriente y jubilosa, por las calles del centro.

11. JOSÉ. Hermandad del Carmen.

Prácticamente casi todos los pueblos y ciudades de la costa española rinden culto religioso a la Virgen del Carmen, organizándose procesiones y vistosas romerías marítimas portando su imagen cada 16 de julio. En El Puerto, se tiene constancia de la primera organización religiosa entorno a esta advocación de la Virgen, en este caso erigida en Cofradía de la Santísima Virgen del Carmen, en la segunda mitad del s. XVII, que perduró por sí misma hasta que en 1749 se firmó escritura de unión con la hermandad del Rosario ubicada en el Convento de Santo Domingo. Esta unión fue propiciada por los cargadores a Indias D. Juan de Reynoso y Mendoza, Caballero de la Orden de Calatrava y Sr. de las Manoteras, Dª Catalina de Wynthuisen, Dª Inés de Cuenca y D. Juan José de Govantes entre otros, a la sazón miembros de las juntas de gobierno de ambas hermandades.

A mediados del siglo XIX la Virgen del Carmen es nombrada Patrona de los hombres del mar, y el 19 de abril de 1901, por decreto del Gobierno de la Nación, Su Majestad el Rey, y en su nombre la Reina Regente, la instituyó también como Patrona de la Marina de Guerra.

Fue en 1895 cuando desfiló por vez primera por las calles de El Puerto de Santa María, la que se conoce como procesión terrestre y el 15 de agosto de 1930, cuando realizó su primera procesión marítima, embarcada en una nave.

La colonia de alicantinos que vivían en El Puerto dedicados a la pesca, se incorpora activamente a la organización de los actos de hermandad, y ésta consigue calar profundamente en la población portuense.

El 16 de julio se celebraba función general a las 10 de la mañana, y terminada ésta se bendecían las aguas con colocación por parte de las autoridades civiles y militares de coronas de flores en el monumento a la Virgen ubicado en la otra banda del río.

Por la tarde la salida procesional llenaba las calles de la ciudad. Era un día grande en El Puerto, marcaba el comienzo del veraneo y ya se podían dar los reglamentarios quince baños de mar, previa visita al torno de las RR.MM. Concepcionistas a pedirles el escapulario que solían llevar los fieles para bañarse.

Siendo Hermana Mayor Loreto Gutiérrez Sánchez de Cos se inaugura la Parroquia del Carmen y San Marcos, acordando el párroco y la junta de gobierno que la salida procesional y la organización de los cultos se deben realizar desde la Parroquia de donde es Patrona, trasladándose la víspera la imagen desde el convento hasta el nuevo templo, tradición que se conserva hasta nuestros días. En la actualidad se celebran dos procesiones, una marítima y otra terrestre encontrándose las dos imágenes, en la ribera del Guadalete, con el habitual despliegue pirotécnico.

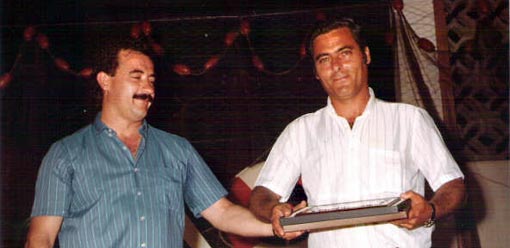

En la fotografía, José Galán, Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Carmen.

El sector pesquero de la Ciudad entregaba una placa de reconocimiento a la Hermandad del Carmen, en la persona de su Hermano Mayor, José Galán, en su primera fiesta patronal con tal cargo, el 15 de julio de 1984, en el Patio de la Iglesia del Carmen y San Marcos. Entregaba, Antonio Carbonell López, Secretario de la Cofradía. (Foto: Rafael Pérez ‘Rafa’. Colección A.C.L.)