Se cumplen con esta de hoy, 2.000 nótulas --2.000 días-- 2.000 artículos de Gente del Puerto, tras cinco años y medio de cita diaria con sus lectores. Con tal motivo hemos querido traer a estas páginas electrónicas la historia del fundador del Portus Gaditanus --el actual El Puerto de Santa María-- realizada por el investigador, Juan José López Amador. Agradecemos a los lectores que, con su constancia, y confianza, hayan hecho que esta sea la web de El Puerto mas visitada a diario. /José María Morillo.

Se cumplen con esta de hoy, 2.000 nótulas --2.000 días-- 2.000 artículos de Gente del Puerto, tras cinco años y medio de cita diaria con sus lectores. Con tal motivo hemos querido traer a estas páginas electrónicas la historia del fundador del Portus Gaditanus --el actual El Puerto de Santa María-- realizada por el investigador, Juan José López Amador. Agradecemos a los lectores que, con su constancia, y confianza, hayan hecho que esta sea la web de El Puerto mas visitada a diario. /José María Morillo.

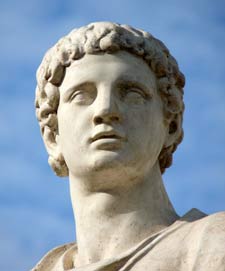

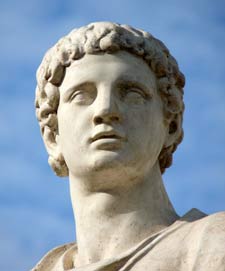

Nuestra ciudad, El Puerto de Santa María esconde bajo el solar del casco histórico un importante puerto comercial desde la época romana, el Portus Gaditanus. /En la imagen de la izquierda, estatua que en 1855 el Ayuntamiento de Cádiz erigió a la memoria de Lucio Cornelio Balbo 'el Menor', hoy ubicada junto a Puerta de Tierra.

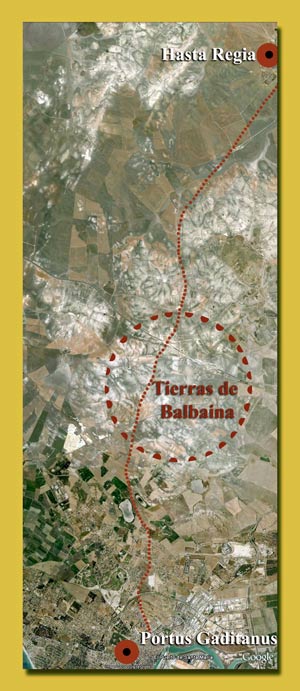

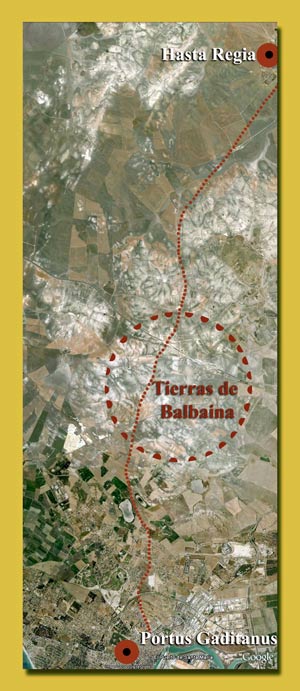

Las menciones al El Puerto (Portus en los textos grecorromanos) son escasas e imprecisas. Las encontramos en los Vasos de Vicarello, el Itineario de Antonino, y el Anónimo de Rávena. La presencia de una calzada romana, la Vía Augusta, se vertebró en los años del Principado de Augusto, y partiendo de Gades, tuvo su paso por el Coto de la Isleta portuense, cruzando el Guadalete por el puente de piedra, que la historiografía desde los siglos XII al comienzo del XX hablan de sus ruinas. Personajes que marcaron el curso de la Historia de España como Alfonso X, Cristóbal Colón, don Juan de Austria, Miguel de Cervantes o Felipe V, durante sus estancias en nuestra ciudad lo contemplaron en las aguas del Guadalete, continuando posteriormente la vía por la campiña por tierras de Balbaina hacia Hasta Regia, en el término municipal de Jerez.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Se tiene por fundador de El Puerto de Santa María a Alfonso X (1264), y cierto es que la ciudad que hoy habitamos debe su origen al Rey Sabio, pero también es verdad, que la arqueología en estos últimos decenios, ha proporcionado una cantidad importante de datos de época romana, como para verificar que en solar que ocupa la ciudad actual había una población significativa, y esto ha sido ignorado debido a su desconocimiento. Hoy sabemos que tuvo un primer creador en la persona de Balbo 'el Menor'.

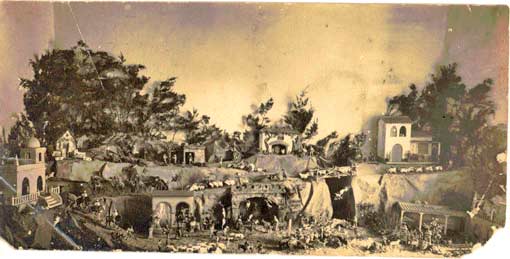

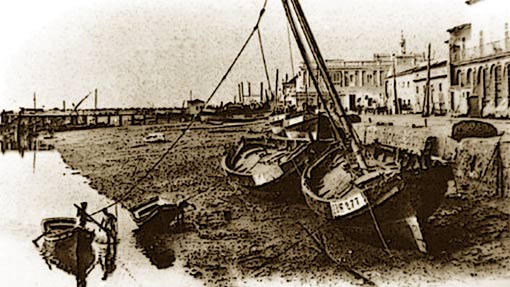

Reconstrucción de la obra realizada por Balbo para abrir el canal (desembocadura del río Guadalete), donde situaría el Puerto Gaditano.

De hecho, el mayor símbolo que representa la historia portuense y que le dio la vida, la desembocadura del río Guadalete, fue obra suya, fue él quien la mandó abrir, a pico y pala, excavándose un canal en las arenas del Manto Eólico Litoral, conectando las aguas de la bahía con el cauce del río San Pedro (la Madre Vieja), que hace dos mil años era el Guadalete que desembocaba en la bahía por las inmediaciones de Puerto Real.

Sabemos de la apertura de este canal artificial llamado río Guadalete, no solo por los estudios geomorfológicos y arqueológicos realizados, además, también tenemos un documento, su autor es Muhammad b. Abi Bakr al–Zuhri, que visitó Cádiz entre 1146–54/61, donde cuenta de forma clara su apertura, a través de una leyenda.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Balbo nació en una rica familia fenicia radicada de antiguo en Gadir, enriquecida con el comercio marítimo. Esta fortuna permitió a su familia y a el mismo, formar parte del exclusivo núcleo íntimo de dos de los Emperadores más destacados en el tiempo, César y Augusto. Su familia, concretamente su tío, Lucio Cornelio Balbo, 'el Mayor', lo introdujo en ese mundo tan selecto. Los estudios del profesor Juan F. Rodríguez Neila, nos permite conocer buena parte de la historia de esta familia Gaditana.

Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', nació en Gades hacia el año 72 a.C. Hijo de Publio Balbo, comerciante de filiación púnica estuvo toda su vida con los negocios familiares, mientras su hermano Balbo 'el Mayor', hizo carrera en Roma. Pronto se llevo a su sobrino para enseñarle los secretos y artimañas del poder.

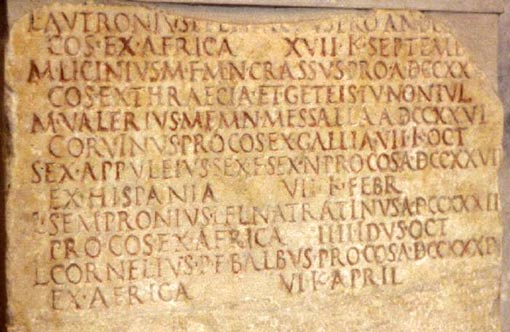

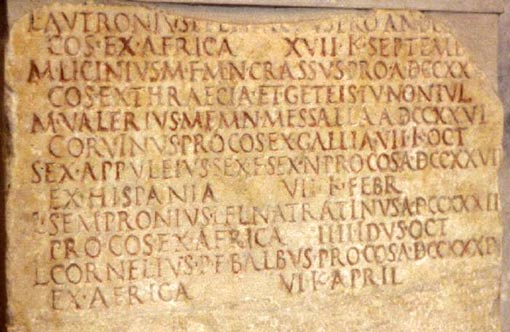

En el Museo Capitolino de Roma, edificado sobre el antiguo Templo de Júpiter, se encuentran los fasti triumphales, unas placas de piedra en las que están inscritas los triunfos que fueron otorgados por el senado romano a los cerca de doscientos generales romanos, desde el triunfo de Rómulo sobre los caeninenses en el 752 a.c. hasta el triunfo obtenido por el cónsul gaditano Lucio Cornelio Balbo en África, en el año 19 a.c., que aparece en la imagen.

La gloria le llegó a Balbo a partir del año 21 a.C., el Senado le otorgó el título de procónsul de la provincia de África, donde dirige operaciones militares contra los garamantes, belicosas tribus nómadas, que fueron detalladas por Plinio 'el Viejo', y acabadas con éxito, es aclamado imperator por sus soldados. En Roma es aclamado por el pueblo, entrando en una cuádriga, mostrando el botín confiscado, el 27 de marzo del año 19 a.C. se celebró la ceremonia de su triunfo. Fue el primer general no romano de origen que entró triunfante en Roma, y el último senador no miembro de la familia imperial que lo consiguió.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad.

Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío.

Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío.

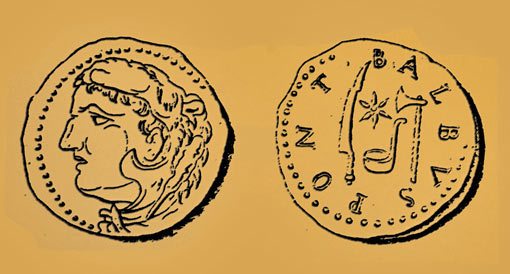

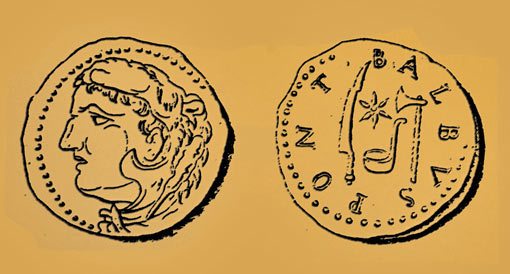

Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Dibujo de moneda conmemorativa gaditana, Hércules Gaditano con la clava y piel de león. Al reverso, con la leyenda PONT BALBVS, y los atributos del pontificado de Balbo el Menor.

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Siendo que Balbo el Menor no llegó a alcanzar la alta magistratura del consulado, sí la recibieron también sus dos nietos, los Norbanos, C. Norbanus Flaccus (15 d.C.) y L. Norbanus Balbus (19 d.C.). Acaso pasó Balbo el Menor los últimos años de su ajetreada vida retirado en Roma, o en la Norba de su patronazgo, o tal vez en Gades, la vieja ciudad fenicia que lo vio nacer, a la que, como su tío paterno, siempre tuvo presente y, con sus luces y sombras, ambos convirtieron en una de las ciudades portuarias más importantes del Imperio romano.

Plano del entorno del Castillo San Marcos. En el recuadro de la fotografía aérea marcamos el espacio que ocupa el plano, donde situamos los hallazgos constructivos de época romana exhumados en las actuaciones arqueológicas.

El Portus Gaditanus era una prolongación de Gades (Cádiz), y su papel seria canalizar por vía marítima los excedentes agrícolas de la región, y su exportación a los principales puertos del Mediterráneo. Las fértiles tierras turdetanas producían lo suficiente para abastecer tanto las necesidades propias como las exteriores, principalmente, de vino y aceite, y en la costa, la elaboración de salazón del pescado, sus salsas y derivados

Detalle del sondeo en la Cátedra de Alfonso X El Sabio, con la doble puerta de un edificio de época romana. Diferenciamos en colores los dos periodos presentes, romano y andalusí, y la duna sobre la que se asientan las construcciones.

Las infraestructuras principales del Portus Gaditanus, estaban ubicadas con toda seguridad en un recinto, su principal núcleo, el portuario, estaba en el entorno del Castillo de San Marcos. Procedente de la zona del Caracol discurría un manantial por la calle Ganado, el Arroyo de Zangarriana, frontera y muralla natural para el control de quienes accediesen por el puente y la calzada de la Vía Augusta, trazado que coincide con la Cárcava y muralla almohade.

No debió ser el Portus Gaditanus una población muy extensa, sólo la necesaria dedicada a la administración de la Aduana, al control de las mercancías y productos, zonas de almacenajes, embarque, infraestructuras y servicios básicos, con diques, faros, balizas, Aduana, almacenes, astilleros, y un sistema de aguada, un núcleo industrial de alfares de ánforas y otros envases, templos, viviendas, y un mercado.

Composición en la que hemos aislado de su enclave las diez columnas romanas reutilizadas en la construcción de la mezquita del Castillo de San Marcos. El dibujo de la planta de la mezquita sitúa la ubicación de cada una.

La máxima autoridad portuaria la ostentaría un curator o aedil, magistrados encargados de las obras públicas asociados en Gades a los quattuorviri aedilicia potestate, cargo que el propio Balbo el Menor desempeñó en su ciudad natal en los años 44-43 a.C. A un quattuorvir –L. Valerius Fecula-, que probablemente fue la primera autoridad del Portus Gaditanus en años imprecisos del s. I d.C. y cuya lápida sepulcral fue hallada en El Puerto, en lugar inmediato al río.

A las órdenes de la primera autoridad se encontraría un procurador y un ingeniero portuario, y en la Aduana, un equipo formado por tabularii, que controlaban la entrada de los productos, secretarios, pesadores, contables, tenedores de libros y registros... Y con el personal administrativo, un considerable número de obreros y esclavos dedicados a las labores portuarias: estibadores, porteadores, gruistas, barqueros, calafateadores... Y ojo avizor, preparando y controlando los fletes en los barcos mercantes, los negotiatores y mercatores como representantes de los navicularii o armadores.

A la izquierda, fotografía aérea (Google Earth ) en la que con puntos marcamos el trazado de la Vía Augusta en su tramo Portus Gaditanus–Hasta Regia. Hacia la mitad del recorrido (círculo) situamos las tierras del pago de Balbaina, que, como su propio nombre indica, debieron ser tierras de la todopoderosa familia de los Balbo.

También los Balbos, parece que tenían tierras para la producción de vinos en las campiñas jerezanas y portuenses, aún hoy en día pasando las lagunas del Complejo Endorreicos de El Puerto de Santa María, se conservan tierras de las mejores viñas con el nombre de Balbaina.

La continuidad del Portus durante el periodo tardorromano y la Antigüedad Tardía (ss. III-VII), cuando Portum (como lo nombra el Anónimo de Rávena), ya independiente de la decadente ciudad matriz de Gades y a juzgar por lo que al día de hoy señala la arqueología, llegó a convertirse en los siglos IV-V en el principal núcleo poblacional de la bahía. /Texto: Juan José López Amador, información tomada del libro El Puerto Gaditano de Balbo.

---------

Para saber más sobre estos temas, aconsejamos al lector consulte los siguientes trabajos:

RODRÍGUEZ NEILA, J. F., 1973: Los Balbos de Cádiz. Dos españoles en la Roma de César y Augusto. Sevilla.1980: El municipio romano de Gades. Diputación de Cádiz. 1992: Confidentes de César. Los Balbos de Cádiz. Ed. Sílex.

LÓPEZ AMADOR, J. J. y PÉREZ FERNÁNDEZ, E., 2013: El Puerto Gaditano de Balbo-El Puerto de Santa María. Cádiz. Ed. El Boletín.

Faelo Poullet se había vestido con un blanco y envolvente himatión, se había calzado una sandalias y se había montado en un barco que boga incansable a la Ítaca de Cavafis, abandonando sin reparo todo el equipaje en el muelle. Rafael Esteban Poullet, partió el 1 de junio de 2012 para no volver.

Faelo Poullet se había vestido con un blanco y envolvente himatión, se había calzado una sandalias y se había montado en un barco que boga incansable a la Ítaca de Cavafis, abandonando sin reparo todo el equipaje en el muelle. Rafael Esteban Poullet, partió el 1 de junio de 2012 para no volver.

Los tres Adriano que surcaron la bahía entre El Puerto y Cádiz durante 81 años (1930-2011) para siempre irán asociados a la figura de José Fernández Sanjuán, Pepe ‘el del Vapor’. Y es de justicia, porque en su prolongadísimo día a día –-donde se conforman las pequeñas-grandes historias de la cotidianidad-- fue un ejemplo de vocación y entrega a un oficio y a una sociedad.

Los tres Adriano que surcaron la bahía entre El Puerto y Cádiz durante 81 años (1930-2011) para siempre irán asociados a la figura de José Fernández Sanjuán, Pepe ‘el del Vapor’. Y es de justicia, porque en su prolongadísimo día a día –-donde se conforman las pequeñas-grandes historias de la cotidianidad-- fue un ejemplo de vocación y entrega a un oficio y a una sociedad.

El motivo de la venida al Guadalquivir, participar en el acontecimiento alquilando la motonave a grupos de turistas que quisieran navegar entre Sevilla y Sanlúcar; como ya lo hizo otro Adriano a partir de 1840 con sus “hermanos” los vapores Trajano y Teodosio (los nombres de los tres emperadores romanos nacidos en Hispania). /En la imagen de la izquierda, José Fernández Fernández, el primer patrón del Adriano I, en 1955, a bordo del Adriano II.

El motivo de la venida al Guadalquivir, participar en el acontecimiento alquilando la motonave a grupos de turistas que quisieran navegar entre Sevilla y Sanlúcar; como ya lo hizo otro Adriano a partir de 1840 con sus “hermanos” los vapores Trajano y Teodosio (los nombres de los tres emperadores romanos nacidos en Hispania). /En la imagen de la izquierda, José Fernández Fernández, el primer patrón del Adriano I, en 1955, a bordo del Adriano II.

PERLA DEL SUR.

PERLA DEL SUR. De tan singular arquitectura destaca el mirador que levantó sobre la terraza, dando vista a la ría y asentado sobre ocho columnas a modo de un templete circular en las que descansa una cúpula nervada (muy similar al del Palacio de Ferrer, al fondo de la foto de Cienfuegos adjunta), y rematando el conjunto, la estatua de un hombre, el propio Antonio Fernández, que simboliza el regreso del indiano, portando una gabardina bajo el brazo, a sus pies una maleta (de aquí el nombre con el que es conocida la casa), y levantando con el otro brazo un faro, que de noche emitía destellos, símbolo del éxito alcanzado y guía para quienes siguieran el camino que él emprendió en su juventud. /En la imagen de la izquierda, el cenador del centenario tejo con la familia de ‘el Adriano’

De tan singular arquitectura destaca el mirador que levantó sobre la terraza, dando vista a la ría y asentado sobre ocho columnas a modo de un templete circular en las que descansa una cúpula nervada (muy similar al del Palacio de Ferrer, al fondo de la foto de Cienfuegos adjunta), y rematando el conjunto, la estatua de un hombre, el propio Antonio Fernández, que simboliza el regreso del indiano, portando una gabardina bajo el brazo, a sus pies una maleta (de aquí el nombre con el que es conocida la casa), y levantando con el otro brazo un faro, que de noche emitía destellos, símbolo del éxito alcanzado y guía para quienes siguieran el camino que él emprendió en su juventud. /En la imagen de la izquierda, el cenador del centenario tejo con la familia de ‘el Adriano’

Cuando la faena decaía, hacían agarras para los arcos de vasijas de madera, maceteros con patas salomónicas en forma de tirabuzones terminadas en volutas y, sobre todo, planchas para quitar arrugas a la ropa, que eran unas piezas de hierro colado, con asa y en forma de triángulo alargado.

Cuando la faena decaía, hacían agarras para los arcos de vasijas de madera, maceteros con patas salomónicas en forma de tirabuzones terminadas en volutas y, sobre todo, planchas para quitar arrugas a la ropa, que eran unas piezas de hierro colado, con asa y en forma de triángulo alargado. Había otras fraguas de flamencos y cabe recordar a la de los hermanos Canales, la de Frascuelo y, por último, la del hijo de éste, muy conocido en El Puerto como Veneno.

Había otras fraguas de flamencos y cabe recordar a la de los hermanos Canales, la de Frascuelo y, por último, la del hijo de éste, muy conocido en El Puerto como Veneno.

Antoñito el Tonto se buscaba la vida con dos cubetas y un aro, acarreando agua potable a las casas que carecían de grifos, es decir, la mayoría. Recitaba barbaridades, parodiando el parte vespertino de Queipo de Llano (

Antoñito el Tonto se buscaba la vida con dos cubetas y un aro, acarreando agua potable a las casas que carecían de grifos, es decir, la mayoría. Recitaba barbaridades, parodiando el parte vespertino de Queipo de Llano ( José el Negro, hijo de La Bilili y primo de Antoñito el Tonto, nunca se pudo ganar la vida con su arte del cante jondo con toda su pureza. No hay quien borre su figura de la historia portuense. El Caneco,

José el Negro, hijo de La Bilili y primo de Antoñito el Tonto, nunca se pudo ganar la vida con su arte del cante jondo con toda su pureza. No hay quien borre su figura de la historia portuense. El Caneco,  Los Guariguas. Cuatro hermanos. Tres varones y una hembra. El padre, pecoso de viruela, enfermedad muy extendida en la época. Los tres hermanos se buscaron la vida como vendedores ambulantes. La hembra se casó con Ruperto, hijo del sacristán de las Capuchinas. Entre ellos, el mas popular por un defecto facial era [Manuel García Berciano] El Chato Guarigua.

Los Guariguas. Cuatro hermanos. Tres varones y una hembra. El padre, pecoso de viruela, enfermedad muy extendida en la época. Los tres hermanos se buscaron la vida como vendedores ambulantes. La hembra se casó con Ruperto, hijo del sacristán de las Capuchinas. Entre ellos, el mas popular por un defecto facial era [Manuel García Berciano] El Chato Guarigua.  Recalco lo del cigarro: en aquella época fumaban poquísimas mujeres, sólo las de vida fácil, las cigarreras del tabaco de contrabando y las supuestas hijas en lugares de lujo. /En la imagen de la izquierda la lotera Dolores Herrera 'La Farfolla'.

Recalco lo del cigarro: en aquella época fumaban poquísimas mujeres, sólo las de vida fácil, las cigarreras del tabaco de contrabando y las supuestas hijas en lugares de lujo. /En la imagen de la izquierda la lotera Dolores Herrera 'La Farfolla'.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad. Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío.

Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío. Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Martínez Alfonso en su ensayo “El Puerto de Santa María en la literatura española” lo cita dentro de un epígrafe que rotula como “Tres nombres famosos” junto a Javier de Burgos y Federico Rubio, “los tres hijos del Puerto y ganadores de merecido renombre en el ámbito nacional”. Lo define como “militar levantisco, viajero infatigable, liberal impenitente y hasta un tanto demagogo, era, sin embargo, muy buena persona en el fondo.” Una definición inexacta e incompleta, en mi opinión. Inexacta por su calificación de militar levantisco o liberal demagogo, e incompleta por la omisión de una cualidad o característica importante de su personalidad: su gusto por las mujeres. La mejor definición la vemos en el título de una de sus pequeñas piezas teatrales: “Cuantas veo, tantas quiero” comedia en un acto y en verso que fue aprobada por la censura para representarse en los teatros Cádiz, durante los carnavales de 1868 y que, posiblemente, también se estrenase en el llamado “Teatro Viejo” de la calle Misericordia, del que tanta nostalgia tenía Navarrete.

Martínez Alfonso en su ensayo “El Puerto de Santa María en la literatura española” lo cita dentro de un epígrafe que rotula como “Tres nombres famosos” junto a Javier de Burgos y Federico Rubio, “los tres hijos del Puerto y ganadores de merecido renombre en el ámbito nacional”. Lo define como “militar levantisco, viajero infatigable, liberal impenitente y hasta un tanto demagogo, era, sin embargo, muy buena persona en el fondo.” Una definición inexacta e incompleta, en mi opinión. Inexacta por su calificación de militar levantisco o liberal demagogo, e incompleta por la omisión de una cualidad o característica importante de su personalidad: su gusto por las mujeres. La mejor definición la vemos en el título de una de sus pequeñas piezas teatrales: “Cuantas veo, tantas quiero” comedia en un acto y en verso que fue aprobada por la censura para representarse en los teatros Cádiz, durante los carnavales de 1868 y que, posiblemente, también se estrenase en el llamado “Teatro Viejo” de la calle Misericordia, del que tanta nostalgia tenía Navarrete. En un artículo suyo publicado en el periódico capitalino “El Liberal” titulado “El Trípili”, relata que asistiendo a un concierto en el casino de Niza le sorprendió encontrar en el programa “Jota y Trípili, de M.A. Col” y comenta: “El Trípili, como sabe todo el mundo en España, es una tonadilla muy antigua, pero bonita, y que pertenece al repertorio de canciones andaluzas que no deben jamás confundirse con los cantos importantes de los gitanos. Esta tonadilla, se cantaba medio siglo há (cuando él tenía diez o doce años) en el teatro, que ya entonces llamábase viejo, sito en la calle de Misericordia, en el Puerto de Santa María.” Refiere también una jocosa anécdota de aquellos años infantiles en El Puerto, recordando “al gracioso (actor) Guerrero, un narigón que cantaba El Trípili con una real moza, la cual volvía loco al público de la cazuela con la copla de su invención:

En un artículo suyo publicado en el periódico capitalino “El Liberal” titulado “El Trípili”, relata que asistiendo a un concierto en el casino de Niza le sorprendió encontrar en el programa “Jota y Trípili, de M.A. Col” y comenta: “El Trípili, como sabe todo el mundo en España, es una tonadilla muy antigua, pero bonita, y que pertenece al repertorio de canciones andaluzas que no deben jamás confundirse con los cantos importantes de los gitanos. Esta tonadilla, se cantaba medio siglo há (cuando él tenía diez o doce años) en el teatro, que ya entonces llamábase viejo, sito en la calle de Misericordia, en el Puerto de Santa María.” Refiere también una jocosa anécdota de aquellos años infantiles en El Puerto, recordando “al gracioso (actor) Guerrero, un narigón que cantaba El Trípili con una real moza, la cual volvía loco al público de la cazuela con la copla de su invención: Su vida profesional se inicia cuando ingresa en la Escuela Militar de Segovia de la que sale con el grado de Alférez. En 1860, con 24 años y ya teniente, participa en la Guerra de África a las órdenes del general López Domínguez, al que dedicará su obra “Las llaves del Estrecho”, publicada en 1882. Por la ocupación de Tetuan, Navarrete, que formaba parte de la Compañía de cohetes del 3º Regimiento de Artillería de a píe, fue ascendido al grado de capitán. En 1862, cuando se evacuó Tetuan fue destinado a Badajoz y, posteriormente a Colmenar. Ya entonces colaboraba asiduamente en la revista “El Mundo Militar” y en otras revistas nacionales. También se adhirió a la Liga Internacional de la Paz, descubriendo en este concepto –la paz- su autentica vocación, iniciando una serie de conferencias en el Ateneo Militar de Madrid, con títulos tan sugestivos y comprometidos como: “La fuerza pública en sus relaciones con el Derecho” o “¿Cuándo concluirá la guerra? En otras conferencias censuraba abiertamente la organización de los ejércitos y en todas ella recibió una crítica favorable de la prensa que alabó sus conferencias, “bellas de forma y de espíritu verdaderamente liberal.”

Su vida profesional se inicia cuando ingresa en la Escuela Militar de Segovia de la que sale con el grado de Alférez. En 1860, con 24 años y ya teniente, participa en la Guerra de África a las órdenes del general López Domínguez, al que dedicará su obra “Las llaves del Estrecho”, publicada en 1882. Por la ocupación de Tetuan, Navarrete, que formaba parte de la Compañía de cohetes del 3º Regimiento de Artillería de a píe, fue ascendido al grado de capitán. En 1862, cuando se evacuó Tetuan fue destinado a Badajoz y, posteriormente a Colmenar. Ya entonces colaboraba asiduamente en la revista “El Mundo Militar” y en otras revistas nacionales. También se adhirió a la Liga Internacional de la Paz, descubriendo en este concepto –la paz- su autentica vocación, iniciando una serie de conferencias en el Ateneo Militar de Madrid, con títulos tan sugestivos y comprometidos como: “La fuerza pública en sus relaciones con el Derecho” o “¿Cuándo concluirá la guerra? En otras conferencias censuraba abiertamente la organización de los ejércitos y en todas ella recibió una crítica favorable de la prensa que alabó sus conferencias, “bellas de forma y de espíritu verdaderamente liberal.”

Sin embargo, frente a estas dos proposiciones tan razonables, pecando tal vez de ingenuo, encabezó una propuesta que secundaron cuatro diputados más para que fuese incluida como asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria ¡el espiritismo!, influido sin duda por una corriente imperante y de moda en aquellos años entre algunos sectores intelectuales. Eso le valdría el mote o sobrenombre de “diputado espiritista”. /En la imagen, portada de su libro 'De Niza a Rota'

Sin embargo, frente a estas dos proposiciones tan razonables, pecando tal vez de ingenuo, encabezó una propuesta que secundaron cuatro diputados más para que fuese incluida como asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria ¡el espiritismo!, influido sin duda por una corriente imperante y de moda en aquellos años entre algunos sectores intelectuales. Eso le valdría el mote o sobrenombre de “diputado espiritista”. /En la imagen, portada de su libro 'De Niza a Rota'

Uno de los periodos álgidos de las travesías se vivió en tiempos de los Reyes Católicos, durante el último tercio del siglo XV e inicios del siguiente. En 1489 se cobraba a los portuenses por el pasaje 4 maravedís, 6 a los jerezanos y medio real a los demás foráneos, aunque los vecinos de Jerez de continuo se quejaban porque se les cobraba más de lo estipulado. Ya entonces –por antiguo derecho impuesto no sé cuándo- el paso de El Puerto a Cádiz estaba monopolizado por los señores de El Puerto, los duques de Medinaceli, y en sus manos permaneció hasta bien entrado el siglo XVIII, siempre explotado por vía de arrendamiento. /En la imagen de la izquierda, Luis Francisco de la Cerda, IX duque de Medinaceli (1689-1707). Retrato de Jacob F. Voet, hacia 1684. Museo del Prado.

Uno de los periodos álgidos de las travesías se vivió en tiempos de los Reyes Católicos, durante el último tercio del siglo XV e inicios del siguiente. En 1489 se cobraba a los portuenses por el pasaje 4 maravedís, 6 a los jerezanos y medio real a los demás foráneos, aunque los vecinos de Jerez de continuo se quejaban porque se les cobraba más de lo estipulado. Ya entonces –por antiguo derecho impuesto no sé cuándo- el paso de El Puerto a Cádiz estaba monopolizado por los señores de El Puerto, los duques de Medinaceli, y en sus manos permaneció hasta bien entrado el siglo XVIII, siempre explotado por vía de arrendamiento. /En la imagen de la izquierda, Luis Francisco de la Cerda, IX duque de Medinaceli (1689-1707). Retrato de Jacob F. Voet, hacia 1684. Museo del Prado.

Los testimonios de pasajeros que realizaron la travesía y que de ella escribieron son numerosos, especialmente durante el luminoso siglo XVIII gaditano y la decadente primera mitad del XIX. Acaso el más antiguo es de 1593, de un diario que a modo de guía de viaje escribió monseñor Camilo Borghese (1552-1621), a quien el Papa Clemente VIII envió como nuncio ante la corte de Felipe II. Recaló entonces en El Puerto, procedente de Sanlúcar, y escuetamente anotó: “A la salida de Sanlúcar saldrá una guarda para saber si llevan algo que deba aduana. Digan que no. Para ir al Puerto de Santa Maria, les saldrán dos guardas a enseñarles la guía que habían pedido en la aduana y darles algo. Ir a Santa Maria a dormir, y dejar allí las mulas, y pasar a Cadiz por mar, y volverse allí.” Hizo carrera monseñor, porque en 1605, a los doce años de su paso por la bahía, fue elegido Papa con el nombre de Pablo V (pregúntenle a Galileo por él). /En la imagen de la izquierda, el Papa Pablo V retratado por Caravaggio. Basílica de San Pedro del Vaticano.

Los testimonios de pasajeros que realizaron la travesía y que de ella escribieron son numerosos, especialmente durante el luminoso siglo XVIII gaditano y la decadente primera mitad del XIX. Acaso el más antiguo es de 1593, de un diario que a modo de guía de viaje escribió monseñor Camilo Borghese (1552-1621), a quien el Papa Clemente VIII envió como nuncio ante la corte de Felipe II. Recaló entonces en El Puerto, procedente de Sanlúcar, y escuetamente anotó: “A la salida de Sanlúcar saldrá una guarda para saber si llevan algo que deba aduana. Digan que no. Para ir al Puerto de Santa Maria, les saldrán dos guardas a enseñarles la guía que habían pedido en la aduana y darles algo. Ir a Santa Maria a dormir, y dejar allí las mulas, y pasar a Cadiz por mar, y volverse allí.” Hizo carrera monseñor, porque en 1605, a los doce años de su paso por la bahía, fue elegido Papa con el nombre de Pablo V (pregúntenle a Galileo por él). /En la imagen de la izquierda, el Papa Pablo V retratado por Caravaggio. Basílica de San Pedro del Vaticano. Para ilustrar cómo eran aquellos viajes en faluchos surcando la bahía de Cádiz –siempre pintados con llamativos y chillones colores, al modo de las naves fenicias- no encuentro mejor manera que interpolar algunos fragmentos de las vivencias que dejaron escritas algunos ilustres personajes; que juntos pueden componer un pintoresco, aunque incompleto, cuadro. En 1794 el joven poeta sevillano José Blanco White dejó esta impresión de la travesía Cádiz-El Puerto: “…la comunicación entre estos dos lugares es tan constante como la de una gran ciudad con sus barrios suburbanos. Barcos llenos de pasajeros cruzan continuamente la bahía desde el amanecer a la puesta del sol, aunque el viaje no deja de ser peligroso cuando sopla con fuerza el levante en verano o con los temporales del invierno. En la barra del Guadalete […] hay grandes bancos de arena que cambian de lugar y que todos los años causan no pocas víctimas. Los barcos de pasajeros suelen ir atestados de gentes de todas clases.” /En la imagen de la izquierda José María Blanco White (1775-1841).

Para ilustrar cómo eran aquellos viajes en faluchos surcando la bahía de Cádiz –siempre pintados con llamativos y chillones colores, al modo de las naves fenicias- no encuentro mejor manera que interpolar algunos fragmentos de las vivencias que dejaron escritas algunos ilustres personajes; que juntos pueden componer un pintoresco, aunque incompleto, cuadro. En 1794 el joven poeta sevillano José Blanco White dejó esta impresión de la travesía Cádiz-El Puerto: “…la comunicación entre estos dos lugares es tan constante como la de una gran ciudad con sus barrios suburbanos. Barcos llenos de pasajeros cruzan continuamente la bahía desde el amanecer a la puesta del sol, aunque el viaje no deja de ser peligroso cuando sopla con fuerza el levante en verano o con los temporales del invierno. En la barra del Guadalete […] hay grandes bancos de arena que cambian de lugar y que todos los años causan no pocas víctimas. Los barcos de pasajeros suelen ir atestados de gentes de todas clases.” /En la imagen de la izquierda José María Blanco White (1775-1841).

/En la imagen de la izquierda, Joseph Townsend (1739-1816).

/En la imagen de la izquierda, Joseph Townsend (1739-1816).

Blanco White continuaba apuntando en 1794: “…en medio de toda esta risa y griterío, en cuanto el barco llega a los bajos, el piloto alza su voz con gravedad digna de un sacristán y se dirige al pasaje con palabras parecidas a las siguientes: ‘Recemos por las almas de los que han perecido en este lugar.’ La piadosa exhortación del marinero tiene un efecto sorprendente sobre los pasajeros, y durante unos minutos cada uno de ellos en particular murmura una plegaria, mientras un grumete recoge unas cuantas monedas de cobre de entre los presentes, que se gastan religiosamente en decir misas por las almas del Purgatorio. Concluida esta ceremonia se reanuda la jarana, que dura hasta el mismo momento de desembarcar.” /En la imagen de la izquierda, Cecilia Böhl de Faber, Fernán Caballero (1796-1877).

Blanco White continuaba apuntando en 1794: “…en medio de toda esta risa y griterío, en cuanto el barco llega a los bajos, el piloto alza su voz con gravedad digna de un sacristán y se dirige al pasaje con palabras parecidas a las siguientes: ‘Recemos por las almas de los que han perecido en este lugar.’ La piadosa exhortación del marinero tiene un efecto sorprendente sobre los pasajeros, y durante unos minutos cada uno de ellos en particular murmura una plegaria, mientras un grumete recoge unas cuantas monedas de cobre de entre los presentes, que se gastan religiosamente en decir misas por las almas del Purgatorio. Concluida esta ceremonia se reanuda la jarana, que dura hasta el mismo momento de desembarcar.” /En la imagen de la izquierda, Cecilia Böhl de Faber, Fernán Caballero (1796-1877).

El general jefe del Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, fue recibido en septiembre de 1937 en El Puerto de Santa María como un triunfador al estilo de los generales romanos. El militar había sido desterrado, con anterioridad por el gobierno monárquico, por su condición de republicano, cumpliendo su condena en El Puerto en una casa de la calle Cruces donde vivía y trabajaba en una explotación salinera de la Ciudad. Era muy amigo de Abelardo González Franco ‘el manco Guindate’

El general jefe del Ejército del Sur, Gonzalo Queipo de Llano, fue recibido en septiembre de 1937 en El Puerto de Santa María como un triunfador al estilo de los generales romanos. El militar había sido desterrado, con anterioridad por el gobierno monárquico, por su condición de republicano, cumpliendo su condena en El Puerto en una casa de la calle Cruces donde vivía y trabajaba en una explotación salinera de la Ciudad. Era muy amigo de Abelardo González Franco ‘el manco Guindate’

Varela fue un artista polifacético que no solo destacó en la pintura, sino que fue un consumado ilustrador y un portentoso diseñador gráfico y de piezas de decoración, sin olvidar su labor pedagógica y teórica.

Varela fue un artista polifacético que no solo destacó en la pintura, sino que fue un consumado ilustrador y un portentoso diseñador gráfico y de piezas de decoración, sin olvidar su labor pedagógica y teórica.

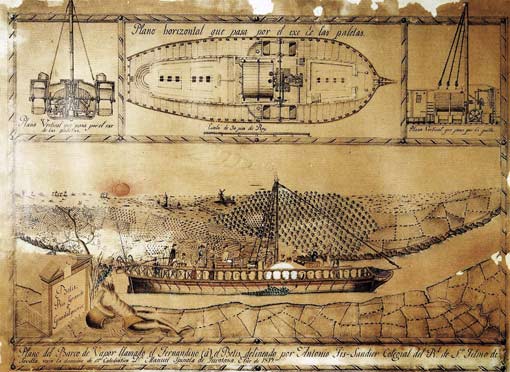

Al paso de los años, el Real Fernando o el Fernandino, rebautizado como Betis, cambió las aguas del Guadalquivir por las del Guadalete. En ellas seguía en julio de 1843, cuando en él embarcó un ilustre pasajero: el español más conocido de su tiempo, el general Baldomero Espartero, que alcanzó la más alta instancia del Estado en mayo de 1841, cuando asumió la Regencia. Su gobierno, caracterizado por una decidida política progresista y un talante cesarista, le granjeó en los tres años que duró su mandato la enemistad de muchos. Sublevados al general algunos compañeros de armas (Narváez, Serrano…), comenzó la huida de Espartero hacia el sur… /En la imagen de la izquierda el general Espartero retratado por José Casado de Alisal. Congreso de los Diputados.

Al paso de los años, el Real Fernando o el Fernandino, rebautizado como Betis, cambió las aguas del Guadalquivir por las del Guadalete. En ellas seguía en julio de 1843, cuando en él embarcó un ilustre pasajero: el español más conocido de su tiempo, el general Baldomero Espartero, que alcanzó la más alta instancia del Estado en mayo de 1841, cuando asumió la Regencia. Su gobierno, caracterizado por una decidida política progresista y un talante cesarista, le granjeó en los tres años que duró su mandato la enemistad de muchos. Sublevados al general algunos compañeros de armas (Narváez, Serrano…), comenzó la huida de Espartero hacia el sur… /En la imagen de la izquierda el general Espartero retratado por José Casado de Alisal. Congreso de los Diputados. El Betis fue remplazado en marzo de 1844 por el Veloz, propio del vecino de Cádiz Rafael Laserra. Pero el negocio no prosperó –los altos impuestos del Ayuntamiento- y a los tres meses el vapor se fue a Sevilla. Lo sustituyeron en agosto del 45 dos vapores de Pedro del Corral, de fabricación inglesa, el Andaluz y el Infante Don Enrique. Éste llegó desde las rías gallegas, donde cubrió la línea La Coruña-Ferrol (la misma que casi un siglo después realizó el Adriano I antes de su arribo al Guadalquivir y a la bahía de Cádiz). En él embarcó, en noviembre de 1846, el autor de Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas, de cuya travesía dejó constancia en su libro De París a Cádiz (1847). Ambos fueron sustituidos en 1848 por un tercer vapor del mismo empresario, el Nerea, que continuó haciendo las travesías durante dos años y para el que se construyó una casilla de despacho de los ‘boletines’ al lado del muelle, frente a la recién inaugurada Posada de Vista Alegre. /En la imagen de la izquierda, Alejandro Dumas (1802-1870).

El Betis fue remplazado en marzo de 1844 por el Veloz, propio del vecino de Cádiz Rafael Laserra. Pero el negocio no prosperó –los altos impuestos del Ayuntamiento- y a los tres meses el vapor se fue a Sevilla. Lo sustituyeron en agosto del 45 dos vapores de Pedro del Corral, de fabricación inglesa, el Andaluz y el Infante Don Enrique. Éste llegó desde las rías gallegas, donde cubrió la línea La Coruña-Ferrol (la misma que casi un siglo después realizó el Adriano I antes de su arribo al Guadalquivir y a la bahía de Cádiz). En él embarcó, en noviembre de 1846, el autor de Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas, de cuya travesía dejó constancia en su libro De París a Cádiz (1847). Ambos fueron sustituidos en 1848 por un tercer vapor del mismo empresario, el Nerea, que continuó haciendo las travesías durante dos años y para el que se construyó una casilla de despacho de los ‘boletines’ al lado del muelle, frente a la recién inaugurada Posada de Vista Alegre. /En la imagen de la izquierda, Alejandro Dumas (1802-1870). La corta permanencia de estos primeros vapores cambió a raíz de la concesión del servicio que el Ayuntamiento le otorgó en junio de 1847 al santanderino, avecindado en Cádiz, Juan González de Peredo. Durante un cuarto de siglo, hasta 1872, sus dos vapores, el Hércules y el Relámpago prestaron la función de forma simultánea e ininterrumpida. Antes, por encontrarse en ruina, Peredo sufragó la construcción de un nuevo muelle a cambio de su uso exclusivo. Y en la calle Puerto Escondido instaló los almacenes y la fragua de su empresa, y enfrente (antes de que se ganara al río el espacio que en 1895 ocuparía el Parque Calderón) en 1854 levantó otro muelle. Este año, en agosto del 54, recaló en El Puerto otro escritor francés, Antoine de Latour, que hizo la travesía en uno de los vapores. Lo contó en su obra La Bahía de Cádiz: “...a cierta distancia de la desembocadura, se eleva el Puerto de Santa María, o, como lo denomina la gente, el Puerto. Se comunica con Cádiz mediante un servicio de vapores que hacen el trayecto varias veces al día, siguiendo el horario de las mareas. El único obstáculo que encuentran es la barra del río cuya movilidad es a veces peligrosa para las barcas pero que sólo constituye un obstáculo y retraso para los vapores. [...] El vapor, cargado de pasajeros hasta zozobrar no es suficiente para tal número de curiosos; [...] Como ya dije, del Puerto de Santa María se va a Cádiz en un vaporcito que hace la travesía en menos de una hora. Cuando el tiempo es bueno y el mar está en calma es un agradable paseo, sobre todo si algún guitarrista quiere amenizarlo con sus canciones.” /En la imagen de la izquierda, Antoine de Latour (1808-1881).

La corta permanencia de estos primeros vapores cambió a raíz de la concesión del servicio que el Ayuntamiento le otorgó en junio de 1847 al santanderino, avecindado en Cádiz, Juan González de Peredo. Durante un cuarto de siglo, hasta 1872, sus dos vapores, el Hércules y el Relámpago prestaron la función de forma simultánea e ininterrumpida. Antes, por encontrarse en ruina, Peredo sufragó la construcción de un nuevo muelle a cambio de su uso exclusivo. Y en la calle Puerto Escondido instaló los almacenes y la fragua de su empresa, y enfrente (antes de que se ganara al río el espacio que en 1895 ocuparía el Parque Calderón) en 1854 levantó otro muelle. Este año, en agosto del 54, recaló en El Puerto otro escritor francés, Antoine de Latour, que hizo la travesía en uno de los vapores. Lo contó en su obra La Bahía de Cádiz: “...a cierta distancia de la desembocadura, se eleva el Puerto de Santa María, o, como lo denomina la gente, el Puerto. Se comunica con Cádiz mediante un servicio de vapores que hacen el trayecto varias veces al día, siguiendo el horario de las mareas. El único obstáculo que encuentran es la barra del río cuya movilidad es a veces peligrosa para las barcas pero que sólo constituye un obstáculo y retraso para los vapores. [...] El vapor, cargado de pasajeros hasta zozobrar no es suficiente para tal número de curiosos; [...] Como ya dije, del Puerto de Santa María se va a Cádiz en un vaporcito que hace la travesía en menos de una hora. Cuando el tiempo es bueno y el mar está en calma es un agradable paseo, sobre todo si algún guitarrista quiere amenizarlo con sus canciones.” /En la imagen de la izquierda, Antoine de Latour (1808-1881).

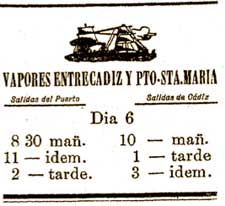

En marzo de 1901 comenzó a navegar el Puerto Real, también construido en el astillero de Vea-Murguía y con diseño basado en el Cádiz, aunque algo menor: 27 metros de eslora, 5 de manga y 1’88 de puntal, desplazando 100 toneladas. Tenía la particularidad de que los interiores de las cámaras se decoraron con motivos árabes. Muy bonito, sí, pero sus prestaciones dejaron mucho que desear, originando frecuentes quejas de los viajeros, especialmente por su limitada y desesperante velocidad. Al año de botarse, en abril de 1902 se incorporó a la travesía el Mercedes (el nombre de una hija de Millán), hasta entonces dedicado a la línea Algeciras-Gibraltar, que al contrario que el Puerto Real, por su comodidad y rapidez contó con el beneplácito de los viajeros. Ambos dejaron de hacer la travesía ya mediado los años 10. /En la ilustración de la izquierda, anuncio del Vapor en la Revista Portuense, año 1903.

En marzo de 1901 comenzó a navegar el Puerto Real, también construido en el astillero de Vea-Murguía y con diseño basado en el Cádiz, aunque algo menor: 27 metros de eslora, 5 de manga y 1’88 de puntal, desplazando 100 toneladas. Tenía la particularidad de que los interiores de las cámaras se decoraron con motivos árabes. Muy bonito, sí, pero sus prestaciones dejaron mucho que desear, originando frecuentes quejas de los viajeros, especialmente por su limitada y desesperante velocidad. Al año de botarse, en abril de 1902 se incorporó a la travesía el Mercedes (el nombre de una hija de Millán), hasta entonces dedicado a la línea Algeciras-Gibraltar, que al contrario que el Puerto Real, por su comodidad y rapidez contó con el beneplácito de los viajeros. Ambos dejaron de hacer la travesía ya mediado los años 10. /En la ilustración de la izquierda, anuncio del Vapor en la Revista Portuense, año 1903.

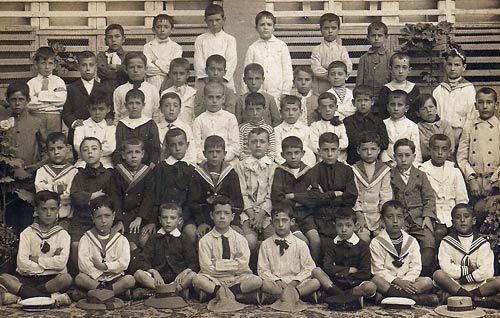

Tomás Cólogan Osborne nació en El Puerto de Santa María, el 4 de mayo de 1920. Era hijo de Antonio Cólogan Zulueta y de Elisa Osborne Vázquez. Tenía seis hermanos más siendo Tomás el mayor. Su infancia la disfrutó en la casa paterna de la calle Pagador frente a la Iglesia Mayor Prioral, que ahora la ocupa el Museo Municipal.

Tomás Cólogan Osborne nació en El Puerto de Santa María, el 4 de mayo de 1920. Era hijo de Antonio Cólogan Zulueta y de Elisa Osborne Vázquez. Tenía seis hermanos más siendo Tomás el mayor. Su infancia la disfrutó en la casa paterna de la calle Pagador frente a la Iglesia Mayor Prioral, que ahora la ocupa el Museo Municipal.

Domingo López de Carvajal vivió y murió en El Puerto, aunque nace en el pueblo gallego de Santa María de Duancos en 1697, emigra tras la muerte de su padre a México, regresando a finales de la década de los 30, para establecerse en nuestra ciudad, donde desarrolló su actividad comercial como Cargador a Indias.

Domingo López de Carvajal vivió y murió en El Puerto, aunque nace en el pueblo gallego de Santa María de Duancos en 1697, emigra tras la muerte de su padre a México, regresando a finales de la década de los 30, para establecerse en nuestra ciudad, donde desarrolló su actividad comercial como Cargador a Indias. FUNDACIÓN DE ALGAR.

FUNDACIÓN DE ALGAR. El nombre está compuesto del artículo 'al' y el lexema 'gar' que significa concavidad o cueva en árabe. Este sustantivo puede deberse a la cantidad de cuevas que existen en sus proximidades. En Algar, el proyecto de López de Carvajal fue haciéndose realidad, siendo completado por sus sucesores, que dotaron al pueblo de casas capitulares, pósito, cárcel, carnicería y posada. Desde un primer momento, sus habitantes se dedicaron a tareas agrícolas y ganaderas, actividades que se combinan en la actualidad con otros sectores económicos como la industria de la piel, el trabajo de la madera y las cooperativas agrícolas y ganaderas. Fue artífice también de la fundación del municipio gallego de Castro de Rei, en 1776.

El nombre está compuesto del artículo 'al' y el lexema 'gar' que significa concavidad o cueva en árabe. Este sustantivo puede deberse a la cantidad de cuevas que existen en sus proximidades. En Algar, el proyecto de López de Carvajal fue haciéndose realidad, siendo completado por sus sucesores, que dotaron al pueblo de casas capitulares, pósito, cárcel, carnicería y posada. Desde un primer momento, sus habitantes se dedicaron a tareas agrícolas y ganaderas, actividades que se combinan en la actualidad con otros sectores económicos como la industria de la piel, el trabajo de la madera y las cooperativas agrícolas y ganaderas. Fue artífice también de la fundación del municipio gallego de Castro de Rei, en 1776.

En 1914 Pedro Muñoz Seca estaba ya consolidado como autor teatral, colaborando con diversos autores, entre los que destacan Pedro Pérez Fernández y Enrique García Álvarez con quienes, ese año, estrenarían ‘Fucar XXI’, obra escrita en común por los tres autores.

En 1914 Pedro Muñoz Seca estaba ya consolidado como autor teatral, colaborando con diversos autores, entre los que destacan Pedro Pérez Fernández y Enrique García Álvarez con quienes, ese año, estrenarían ‘Fucar XXI’, obra escrita en común por los tres autores.

No recuerdo de él un gesto de malestar, una bronca o una palabra fuera de tono. Y eso que a alguno se le reventó una vez en su biblioteca una bolsa de canicas. Y eso que las entrevistas surrealistas a las que lo sometíamos nunca aparecieron en aquellas publicaciones, de edición siempre inminente, pendiente de la subvención juvenil que solía acabar dilapidada en una o dos barbacoas.

No recuerdo de él un gesto de malestar, una bronca o una palabra fuera de tono. Y eso que a alguno se le reventó una vez en su biblioteca una bolsa de canicas. Y eso que las entrevistas surrealistas a las que lo sometíamos nunca aparecieron en aquellas publicaciones, de edición siempre inminente, pendiente de la subvención juvenil que solía acabar dilapidada en una o dos barbacoas.

En el número 20 del Archivo Hispalense del año 1946, (Tomo VII. Pgs. 225-227) está recogida esta «Noticia sobre los ‘belenes portuenses’, que el zamorano Angel Peña Martín enviaba a nuestro embajador del belenismo porteño, Vicente Rodríguez Gimenez, --administrador de Sucesores de Angel Martínez-- y que reproducimos para los lectores de Gente del Puerto.

En el número 20 del Archivo Hispalense del año 1946, (Tomo VII. Pgs. 225-227) está recogida esta «Noticia sobre los ‘belenes portuenses’, que el zamorano Angel Peña Martín enviaba a nuestro embajador del belenismo porteño, Vicente Rodríguez Gimenez, --administrador de Sucesores de Angel Martínez-- y que reproducimos para los lectores de Gente del Puerto. Entre las poblaciones españolas que se distinguen en la producción de figuras de nacimiento, destaca el Puerto de Santa María, con un taller familiar que ha llegado a alcanzar justo renombre en España e Hispanoamérica. Al tratar aquí este tema, no tenemos otro interés que el de registrar en Archivo Hispalense las noticias que hemos podido adquirir sobre el orígen, desarrollo y estado actual de esta industria , que pone el nombre de nuestra región a la mejor altura en este aspecto de la producción de las figuras de nacimiento.

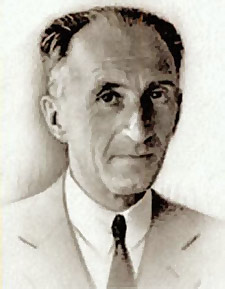

Entre las poblaciones españolas que se distinguen en la producción de figuras de nacimiento, destaca el Puerto de Santa María, con un taller familiar que ha llegado a alcanzar justo renombre en España e Hispanoamérica. Al tratar aquí este tema, no tenemos otro interés que el de registrar en Archivo Hispalense las noticias que hemos podido adquirir sobre el orígen, desarrollo y estado actual de esta industria , que pone el nombre de nuestra región a la mejor altura en este aspecto de la producción de las figuras de nacimiento. Los portuenses que, como suele decirse, peinan canas, recuerdan que hace cincuenta años [es decir, a finales del siglo XIX], aproximadamente, la producción de figuras estaba en manos de algunas señoras particulares de la localidad, especialmente en las de dos que, por más conocidas, se les llamaba las muñequeras en razón de su trabajo. Desaparecidas estas señoras, que mantuvieron hasta hace unos cuarenta años [año 1906] el último taller importante, los continuadores trabajaron con mala fortuna y peor orientación, y por repetir constantemente los mismos modelos, produjeron una lamentable decadencia artística. /En la imagen, Hipólito Sancho.

Los portuenses que, como suele decirse, peinan canas, recuerdan que hace cincuenta años [es decir, a finales del siglo XIX], aproximadamente, la producción de figuras estaba en manos de algunas señoras particulares de la localidad, especialmente en las de dos que, por más conocidas, se les llamaba las muñequeras en razón de su trabajo. Desaparecidas estas señoras, que mantuvieron hasta hace unos cuarenta años [año 1906] el último taller importante, los continuadores trabajaron con mala fortuna y peor orientación, y por repetir constantemente los mismos modelos, produjeron una lamentable decadencia artística. /En la imagen, Hipólito Sancho. Hace cosa de treinta años [año 1916] un hábil carpintero, llamado Ángel Martínez, hombre ingenioso y con temperamento artístico, quiso elevar el nivel de la industria y comenzó sus tarea recurriendo a escultores para que les proporcionaran modelos adecuados; pero fracasó en el intento, pues solo obtuvo figuras amaneradas sin ningún carácter. Ni siquiera tenían la gracia ingenua y fragante de las tradicionales figuritas toscas de nacimiento. Pero el maestro Ángel era tenaz en sus empresas y decidió acometer de nuevo la tarea, comenzando por perfeccionar sus naturales condiciones para el modelado. Logrados los modelos personales que su gusto peculiar exigía, montó taller y horno y lanzó figuras variadas y graciosas, muy correctas dentro del género; con lo cual despertó el interés de los compradores y dio nueva categoría artística y nueva vitalidad material a lo que ya resbalaba por la pendiente del olvido. /En la imagen, estanterías con la producción de Ángel Martínez. /Foto Colección Vicente Rodríguez.

Hace cosa de treinta años [año 1916] un hábil carpintero, llamado Ángel Martínez, hombre ingenioso y con temperamento artístico, quiso elevar el nivel de la industria y comenzó sus tarea recurriendo a escultores para que les proporcionaran modelos adecuados; pero fracasó en el intento, pues solo obtuvo figuras amaneradas sin ningún carácter. Ni siquiera tenían la gracia ingenua y fragante de las tradicionales figuritas toscas de nacimiento. Pero el maestro Ángel era tenaz en sus empresas y decidió acometer de nuevo la tarea, comenzando por perfeccionar sus naturales condiciones para el modelado. Logrados los modelos personales que su gusto peculiar exigía, montó taller y horno y lanzó figuras variadas y graciosas, muy correctas dentro del género; con lo cual despertó el interés de los compradores y dio nueva categoría artística y nueva vitalidad material a lo que ya resbalaba por la pendiente del olvido. /En la imagen, estanterías con la producción de Ángel Martínez. /Foto Colección Vicente Rodríguez.