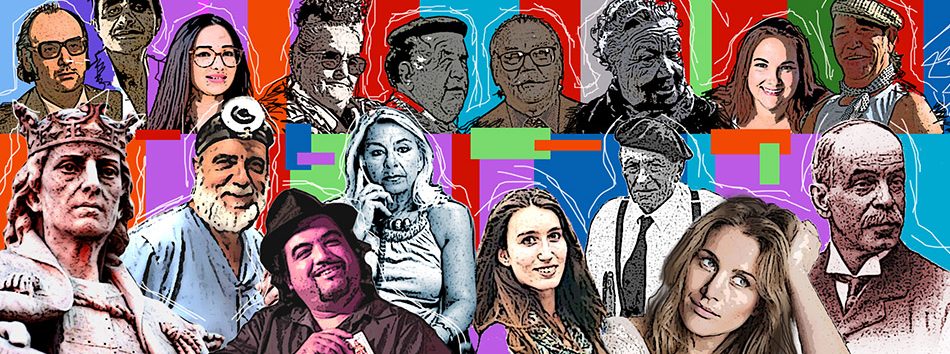

| En la imagen, castillo de arena en La Puntilla. 17 de agosto de 1978. | Foto: Rafa | Archivo Municipal.

Parece que han pasado siglos, pero cada verano volvemos a reconstruir aquel castillo de arena que levantamos una mañana luminosa de domingo bajo cuyos cimientos guardamos el tesoro fantástico que escondimos para siempre a la edad en la que se fijan los primeros recuerdos. Por mucho que nos hayamos alejado de él, por mucho vuelo de bajo coste que concertemos buscando paraísos remotos con todo incluido, siempre terminamos allí, en la misma orilla en la que la felicidad cabía en un cubo lleno de camarones, el miedo a la libertad duraba lo que tardábamos en encontrar nuestra sombrilla y la fraternidad se forjaba alrededor de una pelota Nivea.

Abre uno la puerta del viejo castillo, que todavía sigue en pie pese a las olas gigantes de Santiago, se adentra por sus túneles y pasadizos, y llega, sin más GPS que la memoria agradecida, al mismo patio en el que los vecinos se sentaban a la fresquita a hablar de sus cosas en las noches limpias de agosto. Allí está también, arrumbada en un rincón del recuerdo, la vieja manta que después del almuerzo tendíamos en la casapuerta, mientras los mayores se dejaban cae y sólo las chicharras tenían derecho a hablar en voz alta.

Oigo, lejana, la voz metálica del afilador, ese aguafiestas que traía el levante en una moto y que suspendía, a golpe de cuchillo, los planes de playa del día siguiente. Suena, también, como un rumor antiguo, el pregón dulce del arropiero, arropías de Turquía, las llevo largas y retorcías. En la radio, ese altar civil, habla Don Puyazo y sabe de qué habla.

Si cerramos los ojos podemos vernos embadurnados de crema, con un bocadillo de tortilla en una mano y el rastrillo en la otra, las horas obligatorias e interminables de la digestión, sobre cuya duración exacta los mayores nunca se ponían de acuerdo. La vida, en fin, bella y desnuda, en ese tiempo quieto en el que el ayer y el porvenir no hacían pie.

Parece que han pasado siglos, pero aquel castillo primero sigue allí, en la misma orilla, con la puerta encajá. Sólo hay que atreverse a entrar. | Texto: Pepe Mendoza.