De repente todo el mundo hablaba de Fernando Aramburu y de Patria. La mejor novela (de largo) del 2016. Cien mil ejemplares vendidos y una serie de televisión en marcha (Dios nos coja confesados). Normalmente paso de la novela del año. Pero hay un enigma en la sociedad vasca de mi generación que me empujó hasta la librería. Compré Patria. La devoré. Y a lo dicho. Novelón en donde aparece El Puerto de Santa María.

Si la Colmena es una novela que ayuda a entender la sociedad española de la posguerra, si En la orilla, de Chirbes, nos ayuda a comprender la génesis de la corrupción política como una derivada de la corrupción empresarial y ética, y Los detectives salvajes nos adentra en el abrupto aterrizaje de las utopías setenteras, Patria lanza una espectacular y lúcida mirada sobre la sociedad vasca de los últimos 40 años entrando sin cortapisas en un tema tabú: ETA. O mejor dicho…

En muchos aspectos, el País Vasco es la sociedad perfecta. Todos admiramos sus verdes paisajes hermanados con el mar. Apreciamos la personalidad de sus costumbres, envidiamos la solvencia de su estructura económica. ¿Cómo pudo ser que en este casi paraíso se instalase el odio elevado a sus niveles más rancios?

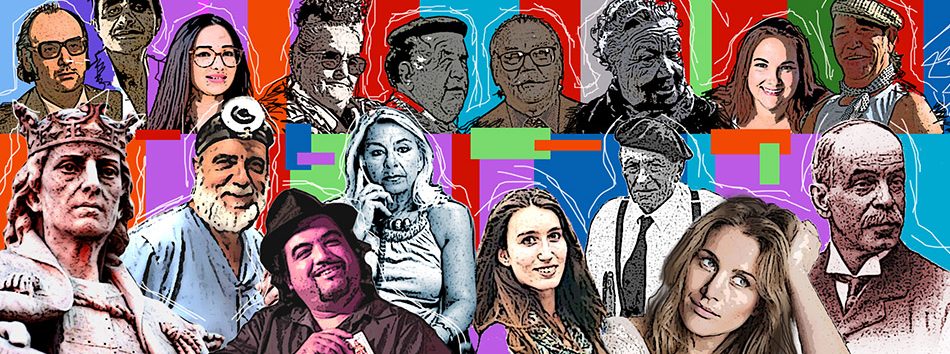

La Venta El Cepo, en El Puerto de Santa María presidida por una gran bandera española, donde los familiares y amigos de presos de ETA se avituallan tras el largo viaje en autobús, procedentes de las Vascongadas.

Aramburu no responde a esta pregunta, no enjuicia. Describe. Y eso es lo mejor de Patria. No hay sectarismo. La bondad y la maldad de los personajes está exclusivamente vinculada a la bondad o maldad de sus actos. Nos enfrenta directamente al drama de dos familias tópicamente vascas, donde el amical matriarcado de Bitori y Mirem derivará en una pesadilla de resentimiento cuando el Txato cae de dos tiros en la puerta de su casa por negarse a pagar 25 millones que no tiene. Empieza para las víctimas un calvario donde la invisibilidad social, la indiferencia cuando no la hostilidad, marca vitalmente hasta niveles patológicos. Pero también para el agresor hay penitencia. El proceso de inhumanización del fanático, la represión, finalmente la cárcel, los interminables viajes a El Puerto de Santa María…

En la mañana del domingo 13 de abril de 2015, la asociación de familiares de presos de ETA se manifestaba frente a las puertas de la prisión de Puerto III para reclamar el acercamiento de los presos de ETA a prisiones próximas al País Vasco. /Foto: El Puerto Actualidad.

Parece mentira que un tema así no hubiera explotado en la literatura española. Que no se haya hecho (o al menos, no a la altura literaria de Aramburu) solo se explica atendiendo a que para no incurrir en el melodrama casposo y maniqueo, o la cínica simetría equiparativa de la víctima y el verdugo, había que escribirlo desde dentro y probablemente sin muertos aún calientes a los que llorar. Aramburu parte del análisis generacional. Nos introduce en los vericuetos de dos generaciones, la que pasó del caserío a la fábrica y la que pasó de la fábrica a la universidad. A través de una cadena de flash-backs escribe en círculos, manteniendo en todo momento la intriga y haciendo de Patria un fascinante pasapáginas.

Centro de Cumplimiento Penitenciario Puerto III

En los 80, en los 90, hasta prácticamente el alto el fuego “definitivo” de enero de 2011, cuando empieza el relato, la Guipuzcoa rural devino el feudo de ETA. Los matones de la banda eran allí gudaris, héroes locales cuyos retratos presidían las fiestas patronales. Con el ambivalente beneplácito del PNV, Herri Batasuna reinaba en las calles. Sus tentáculos abarcaban también el entorno económico, con la sistematización del “impuesto revolucionario” a toda actividad económica minímamente pujante. Un monopolio de lo público apuntalado en el activismo de buena parte de una sociedad autoconsiderada como la guardiana de las esencias euskaldunes… y el miedo del resto.

El miedo al apartheid social. El miedo al tiro en la cara. El miedo a complicarse la existencia saludando a la viuda del amigo asesinado. El miedo a romper con una vida ideal en muchos aspectos: chatear con la cuadrilla al caer la tarde; salir en bici los sábados; correrla gorda el día de las fiestas… El miedo -lógico, comprensible, sensato- que nos convierte en cómplices.

La portada del libro de Fernando Aramburu

Yo, como todos, tengo amigos vascos. Algunos terminaron limitando sus visitas al pueblo y vivían mejor que peor en Bilbao, Pamplona o Barcelona, donde nadie te obligaba a mirar así o mejor a “no mirar” determinadas cosas. Otros salieron por patas hacia Castilla tras malvivir escoltados las 24 horas del día. Otros lucían el típico flequillo cazuela y según caían porros y birras terminaban contándote el subidón de adrenalina de cuando siendo chavalines lanzaron un cóctel molotov a una “lechera” de la Ertzaina o mejor (más subidón) de los txakurras de la Guardia Civil. Buscaban la admiración, la heroicidad… Lo contaban con tanta pasión que te decías qué magnífica aventura para mis 16 años. Conocí también a héroes de verdad. “No se mata, oyes… Matar no puedes a las personas”. Así que, armados de algo más que valor –dignidad– tras cada asesinato (del GAL, de ETA) desempolvaban una pancarta y se plantaban ante la iglesia. “Paz. Bakea”.

Hay que joderse que un anhelo tan simple tarde 40 años en imperar en las conciencias. Para entenderlo hay que leer Patria. /Texto: Luis Besa.